Vier Zeitzeugen und ein Foto

Streitgespräch zwischen Ernst Szebedits, Michael Köhler, Ralf Heimbach und Thomas Pfeiffer zur Aufnahme aus dem H VI anlässlich der Rede Alfred Dreggers im Jahr 1982. Maibach, 29. August 2023

Anlass für das Zusammentreffen der vier Beteiligten sind zwei Beiträge aus dem Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 30. Mai und 5. Juni 2023: ein Beitrag des FAZ-Mitarbeiters Rainer Schulze, der u. a. über die Recherche zur Geschichte der 15 Fotos im ersten Tiefgeschoss des Frankfurter U-Bahnhofs Bockenheimer Warte berichtete. Und ein Leserbrief von Thomas Pfeiffer, der einige der in dem Artikel getroffenen Aussagen nicht unkommentiert lassen und ergänzen wollte.

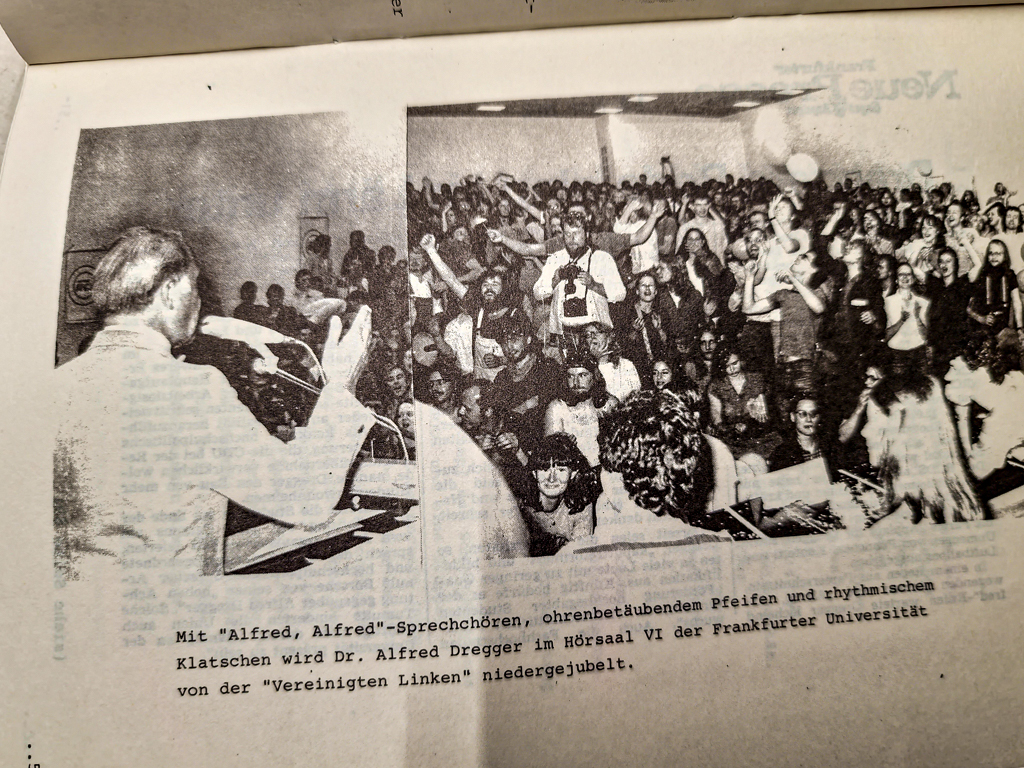

Der Beitrag vom Mai unter dem Titel „Auf Spurensuche“ präsentierte zwei Projekte von „Stadtteilhistorikern“. Neben dem Bericht über die Rekonstruktion der Geschichte eines „arisierten“ Wohnhauses im Frankfurter Nordend stellte Schulze die Recherche zu den (von Barbara Klemm stammenden) Fotos exemplarisch anhand einer Aufnahme vom 18. Mai 1982[1] vor (auf der u. a. die beiden Stadtteilhistoriker Ernst Szebedits und Michael Köhler zu sehen sind). Sie zeigt eine Szene aus dem H VI im Hörsaalgebäude auf dem alten Bockenheimer Unicampus. Damals hatte der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) den hessischen CDU-Vorsitzenden Alfred Dregger an die Goethe-Universität eingeladen, damit er dort eine Rede halten sollte. Dregger, so die Formulierung des FAZ-Autors, sei „unter linken Studenten wegen seiner konservativen Positionen verhasst“ gewesen. Die (linken) Zuhörerinnen und Zuhörer, die damals „in Scharen“ in den H VI geströmt seien, hätten Dregger mit Dauerjubel empfangen, bis er schließlich seinen Auftritt abbrechen musste. Diese Protestform, so die FAZ weiter, sei inzwischen „weit verbreitet, um unliebsame Redner mundtot zu machen“.

Diese Formulierungen nahm Thomas Pfeiffer in seinem Leserbrief unter dem Titel „Von wegen ,mundtot‘“ kritisch auf. Pfeiffer gehörte damals aufseiten des RCDS zu den Initiatoren des Auftritts von Alfred Dregger. Er warf den beiden Stadtteilhistorikern (und implizit auch der Stiftung Polytechnische Gesellschaft) eine „Verklärung von Intoleranz und Verhinderung freier Rede“ vor, da Köhler und Szebedits die vom damaligen linken Sponti-AStA initiierte Jubelaktion auch im Rückblick positiv bewerteten. Zudem sei „hinreichende Neutralität und Unbefangenheit“ nicht gewährleistet, da die beiden selbst in die Szene involviert waren und damit als objektiv Forschende nicht geeignet seien. Aus Pfeiffers Sicht musste Dregger seine Rede auch nicht abbrechen, da es ihm während seines Auftritts über die „leistungsfähigste Lautsprecheranlage … im Fundus der CDU-Hessen“ gelungen sei, zu sagen, was er sagen wollte.

Nach Erscheinen des Leserbriefs setzten sich Köhler und Szebedits mit Thomas Pfeiffer in Verbindung und schlugen ihm ein persönliches Treffen vor. Dabei sollten die über die FAZ begonnene Auseinandersetzung weitergeführt und mögliche Missverständnisse geklärt werden. Zur paritätischen Besetzung der Runde trägt Ralf Heimbach bei, der ebenfalls zu den Organisatoren der Veranstaltung aufseiten des RCDS gehörte. Szebedits, Köhler, Heimbach und Pfeiffer kennen sich aus der Zeit an der Goethe-Universität Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, u. a. von Sitzungen des Studentenparlaments im Konferenzsaal des Studentenhauses an der Jügelstraße. Die Beteiligten duzen sich daher untereinander. Im Folgenden wird das Gespräch dokumentiert.

Ralf Heimbach (l.) und Thomas Pfeiffer sowie Michael Köhler (an der gegenüberliegenden Tischseite) bei ihrem Gespräch im Taunus

Michael Köhler (M.K.): Lasst uns mit einer Frage-und-Antwort-Runde beginnen. Unter den Lesern hier wird es viele geben, die nicht mehr den Zusammenhang, die Geschichte von damals kennen. Lasst uns zunächst ein paar Fakten sammeln, was es mit der Veranstaltung auf sich hatte. Beginnen wir mit einer Vorstellungsrunde: Was haben wir damals gemacht, was machen wir heute?

Ich kann anfangen: Ich war damals in der sogenannten Sozialistischen Hochschulinitiative (SHI), bei den Spontis, und gehörte ein Jahr später dem Allgemeinen Studentenausschuss, dem AStA, an. Er folgte auf den mit Rupert Ahrens als Vorsitzenden, der zum Besuch der Veranstaltung mit Dregger aufgerufen hatte. Nach dem Jahr AStA habe ich meinen Abschluss in Diplompädagogik gemacht, allerdings später nie als Pädagoge gearbeitet, sondern zuerst einmal im Kfz-Referat des AStA. Dort hatte ich ein Jahr lang eure Kollegen (wendet sich an Thomas Pfeiffer und Ralf Heimbach) in Person von Norman Müller und Thekla Lübbers vom RCDS, die nun AStA-Vorsitzende waren, als Chefs. Anschließend war ich eine Zeit lang Buchhändler, lebte dann zwei Jahre in Spanien. Nach meiner Rückkehr habe ich bis letzten November als freier Lektor und Korrektor gearbeitet. Jetzt bin ich im Ruhestand.

Ernst Szebedits (E.S.): Ich habe ebenfalls Erziehungswissenschaften studiert, bin allerdings ein bisschen später an die Uni gekommen, weil ich zuvor als Versicherungskaufmann und Betriebswirt gearbeitet habe. Das habe ich hingeworfen und dann studiert. Ich war übrigens in diesem AStA mit Rupert, der damals zum Besuch der Dregger-Rede aufgerufen hatte. Nach dem Studium habe ich zunächst freiberuflich als Medienpädagoge gearbeitet, mich ganz früh mit Computer- und Videospielen beschäftigt und auch mit Kino – wir haben ja schon während meiner Zeit an der Goethe-Uni das Studentenkino „Pupille“ organisiert und den Verein „Schöne neue Welt“ gegründet, mit dem wir diverse Filmreihen gezeigt haben. Dann bin ich über die Ko-Leitung von Festivals zum Filmhaus Frankfurt gekommen, das ich mit anderen Leuten aufgebaut habe und dessen Geschäftsführer ich wurde. Im nächsten Schritt habe ich mit zwei Freunden eine eigene Firma gegründet, Pegasos Filmverleih und Filmproduktion. Wir haben vor allem Arthouse-Filme verliehen. Den Verleih haben wir nach zehn Jahren verkauft an „Kinowelt“, er ging nach Paris. Weitergemacht habe ich mit einer Partnerin in der Dokumentarfilmproduktion. Als es schließlich langsam gen sechzig ging – ich hatte mich zuvor schon viel in der Verbandsarbeit engagiert, z.B. auf Europaebene –, kam ein Kuratorium aus Bund, Land Hessen und Filmwirtschaft auf mich zu, ob ich Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden werden wolle. Den Posten habe ich für zehn Jahre übernommen, die Stiftung kümmert sich um das deutsche Filmerbe und lizenziert weltweit die diesem Erbe zugehörigen Filme. Seit fünf Jahren bin ich außerdem Vorsitzender des Wiesbadener Kulturbeirats, der aus den Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien in der Stadtverordnetenversammlung, den Vertretern der Kultureinrichtungen in Wiesbaden und der freien Kulturszene besteht. Nachdem ich noch einmal für vier Jahre gewählt wurde, versuche ich, jetzt langsam herauszufinden, aber man will mich nicht gehen lassen. Dort bin ich also immer noch dabei. 2024 bin ich übrigens wieder an der Uni Frankfurt, mit einem Lehrauftrag bei den Filmwissenschaftlern – dazu habe ich mich überreden lassen. Und den Winter verbringe ich mittlerweile auf Kreta.

Ralf Heimbach (R. H.): Ich habe 1981 angefangen, in Frankfurt zu studieren, BWL und VWL, nach der Lehre und der Bundeswehrzeit. Beim RCDS bin ich relativ schnell eingestiegen, weil ich auch in anderen Bereichen politisch aktiv war. Eigentlich wollte ich ja nicht, aber die Chance, unmittelbar etwas umzusetzen, ist viel attraktiver gewesen als in der Jugendverbands- oder Kommunalpolitik. Zu der Zeit, als ich bei der Veranstaltung mit Dregger auf dem Podium saß, war ich stellvertretender RCDS-Vorsitzender. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon im Stupa[2] war, wahrscheinlich war das erst danach. Dann bin ich, glaube ich, relativ lange, vier oder fünf Jahre, im Stupa geblieben. Im vierten, fünften Semester bin ich Landesvorsitzender des RCDS geworden, mit drei Semestern Landesvorsitz. Schließlich wurde der Druck meiner Stipendiengeber immer größer, ich solle mich endlich mal um mein Studium kümmern. (Lachen von E.S. im Hintergrund). RCDS-mäßig war das eine tolle Zeit, in jeder Hinsicht. Ich habe hier viele Freunde fürs Leben gefunden. Wenn man es funktional sieht, muss man sagen, war ich am Ende sogar erfolgreich. Es hätte kein Mensch geglaubt, dass wir in Frankfurt sogar mal einen AStA unter Beteiligung und Führung des RCDS bekommen (E.S. lacht im Hintergrund). Das ist ein spannendes Kapitel, weil daraus auch eine informelle Zusammenarbeit zwischen Spontis und RCDSlern erwachsen ist. Man war sich halt, ja, sympathisch und hat manche Sachen gemacht, die im Grunde eure Leute und unsere Leute sich nicht vorstellen konnten. Zum Beispiel, dass ich damals mit den Stimmen von euch zum Vizepräsidenten des Studentenparlaments gewählt wurde. Das hat funktioniert, weil man sich untereinander gekannt hat.

Ich habe damals Diplom-Kaufmann abgeschlossen, war in zwei großen Industrieunternehmen, in der Staatskanzlei und bin dann durch Zufall ins Gesundheitswesen gekommen. Inzwischen habe ich vier Krankenhäuser oder Krankenhausverbünde und einen Verband geführt. Eigentlich würde im kommenden März der Rentenbescheid eintreffen. Ich schaue mal, ob ich einen Weg finde, dem auszuweichen.

E.S.: Du willst also auch noch ein wenig weitermachen. Mich haben sie bis 69 festgehalten. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss.

R.H.: Na gut, ich habe ja heute vergleichsweise noch junge Kinder, mit fünfzehn und siebzehn. Ich huldige der Annahme, dass Arbeiten jung hält.

Thomas Pfeiffer (T.P.): Ich war im Vorfeld der Veranstaltung – von 1981 auf ’82 – zwei Semester lang Vorsitzender des RCDS Frankfurt. Im Sommersemester 1982 hatte ich den Vorsitz abgegeben, war aber im Landesvorstand des RCDS und an der Vorbereitung, so möchte ich sagen, nicht ganz unmaßgeblich beteiligt. Ich habe dann allerdings später nach mehreren Jahren Stupa – im Konvent war ich auch – die Unipolitik nur auf kleiner Flamme weitergefahren. Nach dem Examen blieb ich an der Uni für die Promotion. Ich hatte Jura studiert und musste anschließend noch das Referendariat absolvieren. Nach dem Referendariat ging ich – das war für mich eine grundlegende Weichenstellung – für ein knappes Jahr mit einem Habilitationsstipendium der DFG an die Yale Law School in den USA. Ich kam dann zurück und war 1993 in Frankfurt mit der Habilitation fertig. Im Anschluss daran hatte ich zwei Rufe, einen davon an die Uni Bielefeld, den ich angenommen habe. Dort war ich von 1994 bis 2002, und 2002 ging ich an die Uni Heidelberg, wo ich auch heute noch einen Lehrstuhl habe. Außerdem habe ich alles Mögliche nebenbei gemacht – ich hatte Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten in den USA, auch hier in Europa, in Verona und in Löwen, jetzt gerade in diesem Jahr an der National Taiwan University. Für übernächstes Jahr habe ich eine Einladung nach New York, und für nächstes Jahr nach Malibu. Als Professor hat mich dann die Gremientätigkeit wieder eingefangen: Ich saß in Bielefeld, ohne dass man mich dazu gedrängt hatte, auf einmal im Senat, war auch Vorsitzender des erweiterten Senats. In Heidelberg war ich sechs Jahre lang Prorektor, also Stellvertreter des Rektors – das waren zwei Amtszeiten. Anschließend war ich neun Jahre Mitglied des Universitätsrats, der eine Art Aufsichtsrat ist. Neun Jahre sind das Maximum für diese Tätigkeit, und diese Zeit war bei mir Ende April, Anfang Mai vorbei. Ich bin jetzt erstmals ohne wirkliche Gremienfunktion.

E.S.: Das heißt, du warst immer im Hochschulbetrieb.

T.P.: Ja, und nebenbei war ich sechs Jahre Richter am Oberlandesgericht. Na ja, und als Juraprofessor schreibe ich in meinen Fachgebieten relativ viele Gutachten für die Praxis und übernehme auch Schiedsverfahren. Daher bin ich natürlich mit dem Standbein an der Uni; aber es gibt, ich will mal sagen, auch ein Spielbein, das einen aus der Universität herausführt und mit anderen Dingen in Verbindung bringt.

E.S.: Ich finde es übrigens ganz spannend, wenn man in seinem Leben sozusagen über bestimmte Grenzen hinweg – früher etwa hier der RCDS, da die Spontis –mit anderen Menschen zusammenkommt. Als ich nach Wiesbaden kam, war der Oberbürgermeister noch Helmut Müller von der CDU. Er war früher u. a. in der Staatskanzlei, bei Koch[3] war er quasi die ganze Zeit dabei. Heute bin ich mit ihm befreundet, wir gehen öfter zusammen essen. Im Kulturbeirat schauten einige Mitglieder gelegentlich irritiert, dass ausgerechnet ich mit Helmut Müller per Du bin. Schon als ich mich bei ihm als Vorstand der Murnau-Stiftung vorstellte, hat er mich ziemlich überrascht. Er war jemand, der in seiner Zeit in der Staatskanzlei daran beteiligt war, dass das Filmhaus in Wiesbaden gebaut wurde, auch für die Stiftung. Als ich an dem Tag zu ihm kam, sagte er mir: „Bevor wir über die Stiftung reden, müssen wir uns erst einmal über ein anderes Thema unterhalten. Ich habe gestern Abend ARTE geschaut, da habe ich einen Film gesehen über ehemalige Napola-Schüler (der Film heißt ,Herrenkinder‘), den haben doch Sie gemacht …?“ Ich antwortete „Ja“, so hatten wir sofort ein Gesprächsthema, und seitdem haben wir eine ganz andere gemeinsame Ebene. Daraus hat sich eine Freundschaft zwischen ihm und mir, die wir aus völlig unterschiedlichen Welten kamen, entwickelt.

Wie kam es zur Einladung Alfred Dreggers?

M.K. (Spricht T.P. an:): Du hast in deinem Leserbrief geschrieben, dass ihr Dregger 1982 anlässlich des 30-jährigen Bestehens des RCDS eingeladen habt. Gibt es eigentlich noch von eurer Seite ein Flugblatt oder Materialien zu dieser Einladung? Die Flugblätter des SHI-AStA, die als Reaktion auf die Einladung kamen, haben wir gefunden. Aber wir als SHI mussten damals ja irgendwoher wissen, dass ihr Dregger einladen wollt. Das heißt, es muss doch auch einen Text mit dieser Einladung gegeben haben, der veröffentlicht wurde.

R.H.: Es könnte sein, dass der RCDS selbst, also die Hochschulgruppe, ein Archiv hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dort etwas zu finden ist. Außerdem gibt es von der Adenauer-Stiftung in Sankt Augustin ein Archiv.

T.P.: Der RCDS hatte damals das Büro in der Schloßstraße, das wurde später irgendwann aufgegeben. Ich vermute, dass im Zuge des damaligen Umzugs vieles entweder entsorgt oder vielleicht nach Sankt Augustin geschickt wurde.

E.S.: Wenn du dort nachhaken könntest, wäre das schön.

M.K.: Entsprechendes Material können wir als Teil unseres Projektberichts veröffentlichen. Wir möchten nicht nur die Geschichte der Personen, die auf den Fotos Barbara Klemms zu sehen sind, dokumentieren, sondern auch die Entstehungsgeschichte dieser Fotos. Und zur Dokumentation des Fotos aus dem H VI gehört natürlich auch die Einladung des RCDS.

T.P.: Es gibt hier eine Broschüre, die ich euch nur zeigen und leider nicht überlassen kann, weil ich nur ein einziges Exemplar habe: Das ist eine Festschrift des RCDS zum 30-jährigen Jubiläum. Zum Hintergrund vielleicht Folgendes: Ich wusste im Vorfeld gar nicht, dass 1982 das 30-jährige Jubiläum des RCDS sein wird …

M.K.: … Zwischenfrage: Jubiläum des Frankfurter RCDS?

T.P.: Ja, des Frankfurter RCDS. Da kam aber irgendwann 1981 der damalige Frankfurter Landtagsabgeordnete Helmut Lenz auf mich zu, der eines der Gründungsmitglieder des RCDS Frankfurt 1952 war und der mir sagte: „Pass auf, 30 Jahre – da solltet ihr was machen.“ Und aus einem solchen Gespräch heraus hat sich der Gedanke „Wir laden jemanden mit einem bundesweit oder zumindest landesweit nicht unbekannten Namen ein“ entwickelt. Helmut Lenz hat für uns Alfred Dregger angesprochen und die Zusage eingeholt.

Foto aus der Broschüre des RCDS. © Privat

M.K.: Das heißt, ihr habt euch mit Helmut Lenz auf Alfred Dregger geeinigt und Dregger angesprochen. Oder war es so, dass er schon vorher angesprochen wurde und euch vorgeschlagen wurde?

T.P.: Nein, es war folgendermaßen: Wir hatten die Idee: „Kannst du uns jemanden besorgen?“ Und er sagte „Ich höre mich mal um“ und kam mit dem Vorschlag Alfred Dregger. So war die Reihenfolge. Schließlich haben wir intern besprochen, ob wir das machen wollen, und haben es dann gemacht.

E.S. (der sich die von T.P. erwähnte Jubiläumsbroschüre angeschaut hat): Das ist hier auch so beschrieben.

M.K.: Dregger wollte wohl zu „Problemen der heutigen Studentenschaft“ reden, so war meinen Recherchen zufolge das Thema damals. Könnt ihr euch noch erinnern, ob es ein Redemanuskript gab? Oder hat er frei reden wollen?

T.P.: Daran habe ich keine Erinnerung. Ich weiß nicht mal, wie es zu diesem Titel kam. Ob das uns jemand mitgeteilt oder jemand von uns es einfach in die Einladung geschrieben hat, weil wir keine konkrete Idee hatten. Aber ich vermute, dass man uns das Thema mitgeteilt hat.

R.H.: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er frei geredet hat. Meiner Erfahrung nach nutzen Politiker aus Anlass solch einer Einladung im Wesentlichen ein von einem Referenten zusammengeschriebenes Manuskript. Ich glaube schon, dass er also zumindest ein Eckpunktepapier hatte. Das haben wir aber zuvor nie gesehen.

T.P.: Meine Erinnerung an die Veranstaltung selbst ist allerdings, dass Dregger nicht nach Manuskript gesprochen hat.

R.H.: Nein, das hat er nicht.

M.K.: Ihr sprecht von 30 Jahren Frankfurter RCDS. Ich hatte gelesen, im Zuge meiner Recherchen jetzt aber keine Belegstelle mehr gefunden, dass es in den 60er Jahren RCDS-ASten gab.

R.H.: Ja, die gab es. Die ASten waren bis 1965 oder 1966, bevor die Sozialistische Hochschulinitiative gekommen ist[4], ja eher bürgerlich geprägt. Ich kenne aber niemanden von unseren Ehemaligen, zumindest unter den Frankfurtern, die zu den RCDS-ASten aus dieser Zeit gehört haben.

T.P.: Ich müsste auch mal schauen. Wir haben hier (zeigt auf die schon erwähnte Broschüre) eine Liste der damaligen Vorstände. Es gibt aber praktisch niemanden, den ich aus der damaligen Zeit kenne.

Beträchtliches Presseecho

M.K.: Es ist klar, dass zu der Veranstaltung Presse kam. Könnt ihr euch erinnern, dass Barbara Klemm für die FAZ da war?

T.P.: Ich wusste vorher, dass die FAZ kommt.

R.H.: Und zu solchen Geschichten bringt die FAZ normalerweise immer einen Fotografen mit. Dass es Barbara Klemm war, das wussten wir damals noch nicht. Ich vermutete, dass auch Frankfurter Rundschau und Neue Presse mit Fotografen präsent sein würden.

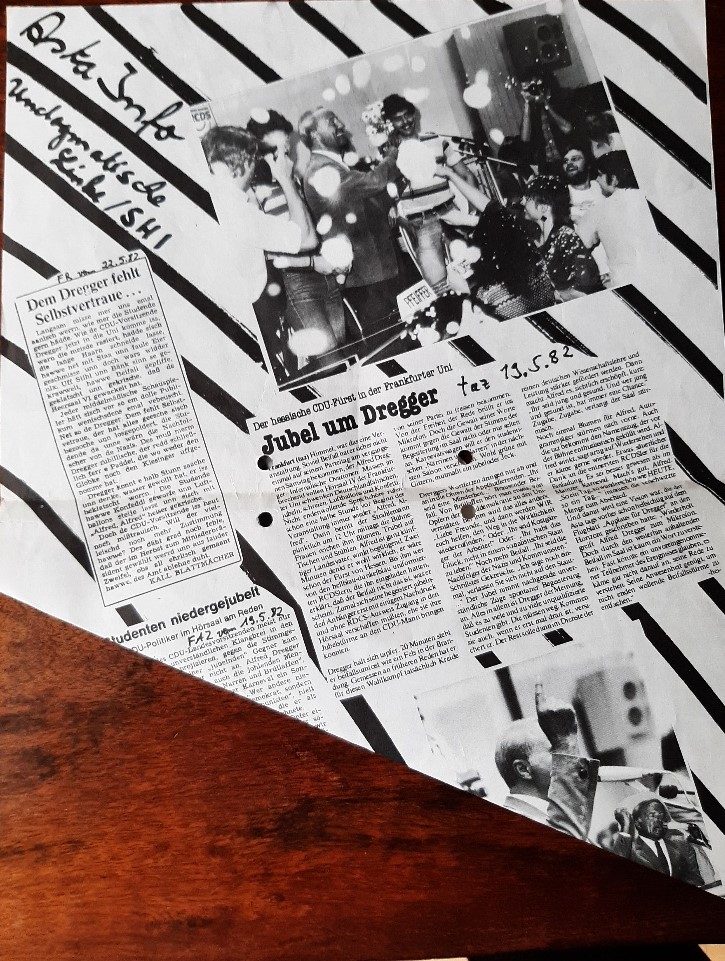

E.S.: Auf den Flugblättern, die wir gefunden haben, ist in Kopie zum Beispiel auch ein Artikel der Neuen Presse zu sehen.

M.K.: Wir haben Presseausschnitte mit Berichten über die Veranstaltung gefunden. (Zeigt R.H. und T.P. das nach der Dregger-Veranstaltung erschienene AStA-Info mit Kopien von veröffentlichten Zeitungsartikeln auf der Rückseite.) Das unten ist die FAZ, das rechts ist die taz und der obere Artikel ist von der FR.

Ausschnitt aus dem erwähnten AStA-Info. © Privat

E.S. (Bezieht sich auf die Broschüre des RCDS): Bei euch habt ihr die Neue Presse aufgenommen.

T.P.: Die Neue Presse hatte den für uns politisch nützlichsten Artikel. Den haben wir natürlich abgedruckt …

E.S. (lachend): … Ja, genau. Na logisch.

M.K.: Aber Barbara Klemm ist euch heute schon ein Begriff?

T.P.: Natürlich. Sie war mir auch damals ein Begriff. … Das Foto war nach meiner Erinnerung ja auch in der FAZ abgedruckt, ich hatte es dort gesehen.[5]

M.K.: Wann habt ihr denn realisiert, dass das Foto in der U-Bahn hängt?

T.P.: Per Zufall einige Jahre später. Ich weiß nicht mehr genau, wann. Ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist mir auf den ersten Blick gar nicht klar gewesen, dass es eine Aufnahme einer Szene aus der Dregger-Veranstaltung war … Erst im Vorübergehen dachte ich: „Da kennst du doch irgendetwas dran.“ Dann habe ich es mir genauer angeschaut, und auf einmal fiel mir auf: „Das war die Dregger-Veranstaltung.“

E.S.: Aber das war deutlich später, so wie du das beschreibst …

T.P.: Ja.

R.H.: Wann ist es denn ausgestellt worden?

E.S.: 86.

M.K.: 1986 ist die U-Bahnstation eröffnet worden.

R.H.: Ich denke, ich habe es relativ bald mitbekommen. Ich war ja noch bis 1987 an der Uni, habe noch zwei Jahre an meiner Promotion gearbeitet.

E.S.: Da hast du es also eh gesehen, gut.

Dregger und seine politische Karriere

M.K.: Nun für heutige Leserinnen und Leser ein paar Informationen zu Alfred Dregger. (Sie stammen von der Website der Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS.) Er war von 1956 an für 14 Jahre OB von Fulda, 1967 wurde er zum Landesvorsitzenden der CDU Hessen gewählt. Nach 26,4 Prozent für die CDU bei den Landtagswahlen 1966 konnte sie 1970 mit Dregger ihr Ergebnis auf 39,7 Prozent verbessern – das erste Mal mit ihm an der Spitze. Die SPD verlor damals mit 45,9 Prozent das erste Mal die absolute Mehrheit. Bei den drei nachfolgenden Wahlen fuhr die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Dregger sehr gute Ergebnisse ein: 1974 mit 47,3 Prozent, das erste Mal stärkste Kraft im Landtag; 1978 mit 46 Prozent, und 1982, kurz nach dem Auftritt in Frankfurt, mit 45,6 Prozent. Die Landtagswahlen 1982 waren am 26. September; das heißt, als Dregger an die Goethe-Uni kam, war er schon im Wahlkampf …

T.P.: … Das war noch keine heiße Wahlkampfphase, aber das war, ich will mal aus meiner Sicht sagen: Vorfeld.

M.K.: Dregger ist 1982 trotz des starken Ergebnisses nicht Ministerpräsident geworden. Zuvor hatte die SPD immer mit der FDP koaliert, die war 1982 allerdings mit weniger als 5 Prozent aus dem Landtag geflogen. Die SPD hatte 1982 44,3 Prozent erreicht und ging diesmal eine Koalition mit den Grünen ein, die bei den Wahlen auf 8 Prozent gekommen waren.

T.P.: Das war am Anfang ein gewisser Eiertanz mit „Duldung“ und „Pakt“, erst einige Jahre später kam es dann zur formellen Koalition.

M.K.: Auf jeden Fall hat es Dregger nie geschafft, in Hessen Ministerpräsident zu werden. Er war, so steht es auf den Seiten der KAS, schon seit 1972 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Fulda, war 1982 bis 1991 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dregger galt, so steht es dort weiter, wohl als bekanntester Exponent einer konservativen CDU-Politik … Thomas Pfeiffer nickt (Lachen von E.S. im Hintergrund) … 1991 bis 2002 war er Ehrenvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, er starb am 29. Juni 2002 in Fulda. So weit das, was ich gefunden habe.

Einsetzende Verständigung: Begriffsklärungen

Das Gespräch bis hierhin verstehe ich als Runde mit den Fragen und Antworten. Nun mache ich einen Schnitt und begebe ich mich in die Rolle desjenigen, der mit euch kontrovers diskutiert. Erster Punkt (wendet sich an T.P.): Du hast schon im Vorgespräch gesagt, du habest in deinem Leserbrief den Begriff „Laienhistoriker“ aus dem FAZ-Artikel übernommen. Gebraucht hast du ihn ein wenig polemisch, wir müssen das jetzt nicht en detail diskutieren, nur so viel: Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat ihr Projekt bewusst so angelegt, dass professionelle Historiker überhaupt nicht unterstützt werden. Der zweite Punkt: Du schreibst ebenfalls in deiner Stellungnahme, dass wir hier Geschichtsschreibung zu einem Ereignis betreiben, an dem wir selbst beteiligt waren. Diesen Schuh ziehen wir uns an, das ist klar. Bei den Schlussfolgerungen, die wir aus unseren Recherchen zu dem Foto ziehen, auf dem wir selbst abgebildet sind, sind wir natürlich nicht neutral, unsere Wertungen sind selbstverständlich subjektiv.

E.S.: Das ist das Zeitzeugenproblem. Das haben wir ja an allen Ecken und Enden.

M.K.: Nun gibt es darüber hinaus noch 14 weitere Fotos in der U-Bahnstation Bockenheimer Warte, zu denen wir ebenfalls forschen wollen und bei denen das nicht oder viel weniger der Fall ist. Was aber das Foto aus dem H VI betrifft, ist es natürlich umgekehrt genauso: Ihr wart bei der Veranstaltung ebenfalls dabei, also müsstet ihr euch denselben Schuh anziehen.

T.P.: Ich ziehe mir diesen Schuh ohne Weiteres an. Mir kam es in meinem Leserbrief nur darauf an, in diesem Punkt, ich will mal sagen, das Problembewusstsein des Lesers zu wecken. Das war, wie soll ich sagen, ein wenig der Versuch zu zeigen, dass man auf dieses Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln schauen kann.

E.S.: Wir haben es selbst in unserem eigenen Kreis gemerkt, dass es ganz unterschiedliche Reaktionen auf den FAZ-Artikel gab. Wir mussten z. B. im eigenen Freundeskreis klarstellen, dass nicht wir es waren, die den Artikel in der FAZ geschrieben hatten, sondern dass das ein Mitarbeiter der Zeitung war. Es wurde dann so dargestellt, als sei der Tenor des Artikels, der natürlich der Tenor des Reporters war, unser Tenor. Und auch du (spricht T.P. an) hast natürlich auf das reagiert, was in dem Artikel stand, das ist vollkommen logisch. Es gibt Formulierungen in dem Artikel, bei denen wir klar sagen, dass es nicht unsere, sondern dass sie von dem FAZ-Mitarbeiter sind.

M.K.: Dazu ein konkretes Beispiel: Die Überschrift über dem Leserbrief hieß „Von wegen mundtot“.

T.P.: Das war auch nicht meine Formulierung. Die FAZ hat da eine etwas plakativ wirkende Überschrift gewählt, um die Leser zum Hinschauen und zum Weiterlesen zu bewegen.

E.S.: Der Begriff „mundtot“ kommt nicht von uns, er kommt von der FAZ.

M.K.: Das war nicht unsere Diktion. Mundtot macht Herr Putin oder Herr Erdogan seine Kritiker, indem er sie ins Gefängnis steckt. Der AStA hatte gar nicht die Möglichkeit und auch nicht die Macht, einen Herrn Dregger „mundtot“ zu machen. Das hätte sich Herr Dregger auch sicher gar nicht gefallen lassen.

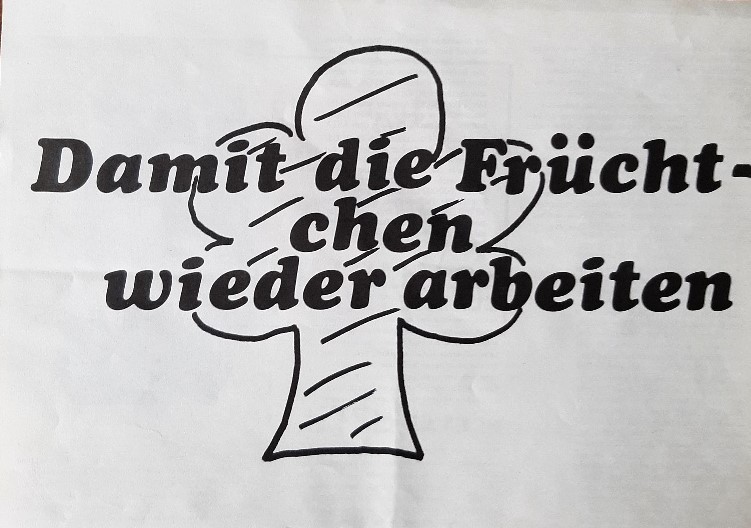

R.H.: Im wörtlichen Sinn natürlich nicht. Wobei ich jetzt im Nachhinein ein ambivalentes Gefühl habe. Ambivalent ob dessen, was die letzten zwei, drei Jahre passiert ist im öffentlichen Diskurs. Damals hatten wir, das muss man ehrlicherweise sagen, natürlich ein bisschen Respekt für das pfiffige Vorgehen. Das war ähnlich wie zu der Zeit, als wir eine Broschüre mit dem Titel „Damit die Früchte wieder arbeiten“ herausgegeben haben, nee, „Damit die …“

T.P.: „Damit die Früchtchen wieder arbeiten“?

R.H.: Ja, das war (an M.K. und E.S. gerichtet) eure Replik. Der Originaltitel war „Damit die Arbeit wieder Früchte trägt“. Auch das war pfiffig, keine Frage. Das sahen wir vielleicht mit einem gewissen Augenzwinkern. Aber das, was im Moment passiert, dass gewisse Positionen und Gedanken in der Hochschule nicht mehr ausgetauscht werden dürfen, das finde ich schlimm.

Vorderseite des von Ralf Heimbach als „pfiffig“ bezeichneten Früchtchen-Flugblatts der Undogmatischen Linken vom Mai/Juni 1982. © Privat

E.S.: Und nicht nur an der Hochschule, das ist ein großes Problem. Da sind wir, denke ich, auf einer Linie. Was ich aus den Medien mitbekomme, wie sprachlich mittlerweile miteinander umgegangen wird, von allen Seiten, das finde ich höchst bedenklich. Die FAZ, die für uns früher sozusagen „Feindpropaganda“ verbreitete, hat vor Kurzem einen Kommentar auf ihrer ersten Seite veröffentlicht, den ich sofort unterschreiben kann. Es ging darin um die Heizungsdebatte. Dass ein amtierender Minister wörtlich als „Irrer“ und „Verrückter“ bezeichnet wird, war aus Sicht des FAZ-Kommentators eigentlich ein No-go. Die Opposition soll massiv kritisieren, mit Recht, aber die beiden Seiten, sowohl Regierung als auch Opposition, hier in Deutschland wie in anderen Ländern, sollten wieder lernen, sachlich miteinander umzugehen, nicht die Person anzugreifen, sondern die Sache zu thematisieren. Und da wäre im Sprachgebrauch ein bisschen Ironie gelegentlich viel angebrachter. Oder man sollte z. B. lieber mal mit Deutschlandfähnchen wedeln.

T.P.: Ich fand es damals schon schade, dass sich unsere Idealvorstellung nicht verwirklichen ließ, dass es der klassische Ablauf wird mit einem Vortrag und auch mit einer Diskussion. Dass das gar nicht möglich war, kann ich im Nachhinein nachvollziehen, aber ich hätte es mir damals anders gewünscht.

M.K.: Dazu eine Frage: Ihr sagt, ihr habt durchaus anerkannt, es habe sich bei der Einladung zum Bejubeln von Dregger um eine pfiffige Aktion gehandelt …

Damals und heute: zwei Sichtweisen

T.P.: … Ich meine eher, es war ein Beispiel für eure Mobilisierungskraft. Das war schon, muss ich sagen, ein Statement. Jedenfalls hat es auf mich so gewirkt. Wenn ich jetzt zurückblicke auf die Ziele der Veranstaltung, waren es aus unserer Sicht mehrere: Das eine war, wir wollten mal zeigen: „Die können das machen“, und wir ziehen das irgendwie durch – und das hat geklappt. Das andere, Dregger tritt auf, spricht da und anschließend wird diskutiert, das hat nicht wirklich geklappt. Er hat zwar mit einer lautstarken Anlage unterstützt etwas sagen können, aber … Es war eben so, wie es war.

M.K.: Die Wahrnehmung bei uns war eine etwas andere. In der Zeit um 1982 herum, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet oder das Klima an den Hochschulen beschreiben will, war da langsam etwas am Kippen. Die Dominanz der Linken an der Goethe-Universität, aber auch an anderen Hochschulstandorten war im Vergleich zu fünf oder sieben Jahren zuvor am Schwinden. Das habt ihr natürlich gemerkt – und, du (wendet sich an T.P.) hast es schon gesagt, ihr wolltet jetzt mal zeigen „Wir können’s auch“. Das Kalkül, des RCDS war aus unserer Sicht: Entweder können wir, ohne dass die Linken an der Universität in Frankfurt sich rühren, eine Veranstaltung mit einem Protagonisten wie Herrn Dregger durchsetzen – wobei man später ein paar Worte dazu sagen kann, wie er einzuschätzen ist. Oder es gibt „Putz“, wie das damals so schön hieß, Dregger wird mit Eiern und Tomaten beworfen, er wird niedergebrüllt, die Veranstaltung muss abgebrochen werden. Das hat aber nicht stattgefunden. Mein Eindruck von deinem Leserbrief war: Du beschreibst es so, als sei das, was ihr euch damals gewünscht habt – nämlich der Abbruch durch Brüllen und Tomaten und Eier – wirklich passiert. Das ist so aber nicht passiert, sondern durch eine pfiffige Aktion ist Dregger dazu gebracht worden, dass er nach 20 Minuten seine Rede beendet. Er habe ironisch auf das Publikum reagiert, schreibst du – aber Dregger hat eher mit Beleidigungen geantwortet. Eine Aussage wie „Ihr seid die Nachfolger der Nazis“, die in seiner Rede fiel, ist keinesfalls ironisch. Ironisch war höchstens die Reaktion aus dem Publikum: Es antwortete nämlich mit „Zugabe, Zugabe“. Euer Kalkül ist nicht aufgegangen.

T.P.: Das würde ich so nicht unterschreiben.

M.K.: Das kann ich mir denken … Lass es mich kurz zu Ende sagen. Mein Eindruck aus deinem Leserbrief ist, dass du 40 Jahre später gern das, was ihr euch damals gewünscht habt, in die Veranstaltung hineininterpretierst: Nämlich dass es damals die Brüllaffen waren, die Herrn Dregger nicht haben zu Wort kommen lassen.

T.P.: Na ja, zunächst mal rein objektiv betrachtet macht es ja für die Frage, ob ich jemanden zu Wort kommen lasse, im Ergebnis nur einen begrenzten Unterschied, ob ich ihn nicht zu Wort kommen lasse, weil ich jetzt brülle oder weil ich ihn durch Jubeln übertöne. Ich habe mir sicher nicht gewünscht, dass es zu Tomaten und Eiern kommt und dass sie geschmissen werden. Ich war, das will ich aber auch sagen, insofern gedanklich darauf vorbereitet, dass ich mir alte Klamotten angezogen habe, bei denen es nichts ausgemacht hätte, wenn ich etwas abbekommen hätte (leises Lachen von E.S. im Hintergrund). Es war ja angekündigt, wie es wird, ihr habt das auch mit Flugblättern bekannt gemacht. Ich konnte mir das zwar nur sehr begrenzt vorstellen, aber das, was später passierte, entsprach schon der Ankündigung. Ich würde der Aktionsform zugestehen, dass sie schwerer politisch angreifbar ist, weil sie natürlich erstens von der Anmutung her etwas, wie soll ich sagen, Gutelaunehaftes hat, und zweitens weil sie, jetzt abgesehen vom Lärm, jedenfalls nicht mit irgendeiner Form der körperlichen Auseinandersetzung verbunden war. Es ist aber nicht so, dass ich mir die körperliche Auseinandersetzung gewünscht hätte – das nicht. Und meine Kritik in meinem Leserbrief bezog sich auch allein gewissermaßen auf das Ziel der Dialogverhinderung.

Die damalige Einschätzung der Veranstaltung mit Alfred Dregger durch den RCDS. Beginn … © Privat

R.H.: Kalkül war es nicht. Befürchtung war’s. Das ist gar keine Frage. Man geht natürlich schon mit einer gewissen Anspannung in so eine Veranstaltung rein. In der Art und Weise habe ich das früher auch noch nicht erlebt. Später gelegentlich schon, aber zuvor nicht. Und eigentlich war es eine Meisterleistung von euch, von Rupert [Ahrens] und den anderen, wie die Veranstaltung abgelaufen ist. Wenn man sich mal die Gesichter anschaut, die waren ja in weiten Teilen hassverzerrt, das muss man ja ehrlicherweise sagen – so wie ich das in Erinnerung habe. Es ist richtig viel Aggression da gewesen, und er hat’s …

… und Ende. © Privat

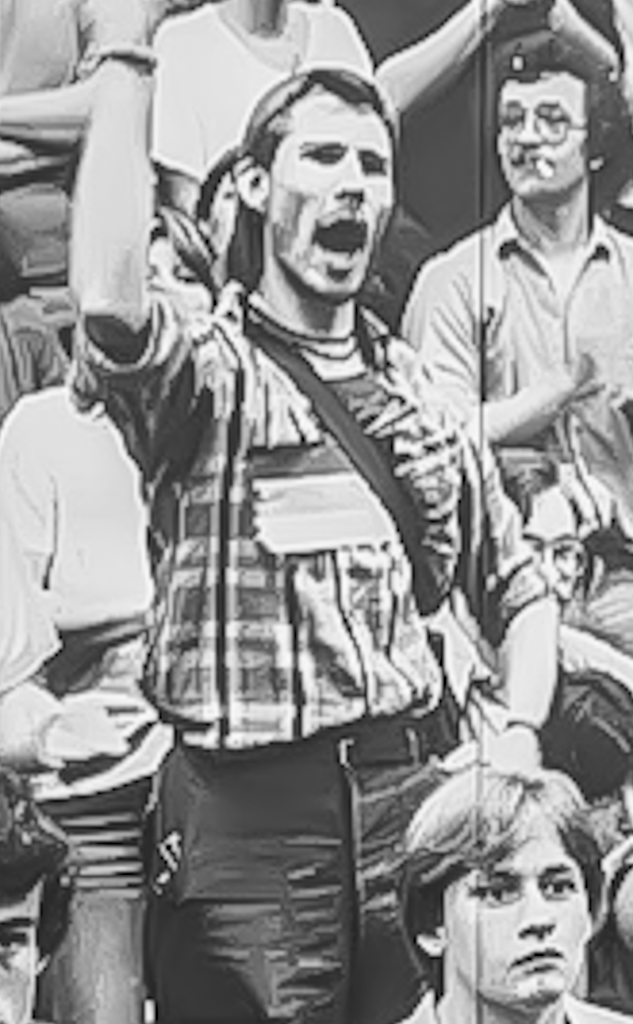

M.K. (zeigt R.H. eine Kopie des Fotos): … Jetzt sag mir mal bitte, wo auf diesem Foto jemand ein hassverzerrtes Gesicht zeigt.

R.H. (deutet auf einen jungen Mann mit kariertem Hemd und Umhängetasche im Vordergrund links vom Betrachter aus gesehen): Du, also … Er ist nah dran. Ich war ja dabei. Ich habe es gesehen, ich habe es ja mitbekommen. Da ist eine gewaltige Aggression da gewesen. Die im Griff zu halten von den Organisatoren, das ist eine Leistung gewesen. Ich habe dann später ein bisserl mitbekommen, wie ihr bei ähnlichen Veranstaltungen mehr eure Leute im Griff gehabt habt.

Der ausgedeutete Student. Heute im Jahr 2024 übrigens ein friedliebender Arzt und Psychotherapeut

M.K.: Falsch. Das ist jetzt deine Art des politischen Denkens. Die Spontis hatten nicht „ihre Leute im Griff“, das brauchten wir nicht.

E.S. (richtet sich an T.P.): Du hast vorhin gesagt, du seist erstaunt gewesen über unsere Mobilisierungskraft.

T.P.: Ja.

E.S.: Darüber waren wir übrigens selbst erstaunt. Uns im AStA war klar: Wir müssen auf eure Einladung an Dregger reagieren und aktiv werden. Wir wollen nicht, dass Dregger mal einfach so locker im H VI spricht. Wir haben dann ein Flugblatt geschrieben und Folgendes gemacht: Kurz vor dem Beginn der Veranstaltung haben wir auf dem Unicampus Luftballons und Deutschlandfähnchen verteilt. Als ich zusammen mit Reinhold Daichendt, der damals noch den Rekorder tragen musste, mit der Kamera in den H VI kam, war der Hörsaal bis auf einige RCDSler fast leer. Wir sind aufs Podium gestiegen, von dort habe ich erst einmal durch die Kamera geschaut, während drei weitere Leute von uns um mich herum gestanden haben. Sie mussten mich schützen, weil es zwei, drei Personen, vermutlich vom RCDS, gab, die mich vom Podium drängen wollten. Wir sind lachend wieder vom Podium runter und haben uns in den Zuschauerraum gestellt. Mittlerweile kamen immer mehr Menschen, und als ich dann wieder durch meine Kamera sah, dass der Hörsaal jetzt knackevoll war, war ich vollkommen überrascht. Ich glaube, wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass das solch eine Veranstaltung wird.

M.K.: Gut, richtig, da war also unsere Fähigkeit zur Mobilisierung. Was wir übrigens aufgrund der Gespräche, die wir mit auf dem Foto abgebildeten Personen bereits geführt haben, feststellen konnten, ist, dass zu dieser Veranstaltung sehr viele Leute gekommen sind, die gar nicht Studentinnen und Studenten an der Goethe-Universität waren. Das waren teilweise Studenten von anderen Hochschulen und teilweise Leute, die gar nicht studiert haben.

Aber noch einmal. Jetzt ins Mikro: Ich halte Ralf Heimbach und Thomas Pfeiffer erneut das Foto von Barbara Klemm vor. Ralf, du hast einen herausgedeutet, bei dem du denkst, das sei hassverzerrt. Wenn ich die Aufnahme betrachte, so sehe ich da Leute, die skeptisch schauen, andere, die fröhlich schauen und auch rufen – aber ich sehe durchgängig keine hassverzerrten Gesichter. Wenn du mir das auf diesem Foto nachweisen kannst, dann …

R.H.: … Ich brauche dir an dieser Stelle nichts nachzuweisen. Du fragst mich, wie ich es wahrgenommen habe.

M.K.: Ok.

R.H.: Da ist kein politisches Kalkül, ich sehe auch nicht nur diesen Ausschnitt. Ich habe das eine halbe oder eine Dreiviertelstunde gesehen und ich habe eine Menge Leute mit einer relativ, ja, hohen Aggressivität gesehen, die aber von den Veranstaltern gut und gekonnt organisiert und im Griff gehalten wurden.

M.K.: Noch einmal zum Ablauf: Was heißt denn „im Griff gehalten“? Wir hatten die Leute eingeladen und gesagt „Es wird gejubelt und es gibt Luftschlangen, es gibt Konfetti, es gibt Deutschlandfähnchen“. Es gab keinen Einpeitscher, der mit dem Megafon vorne im H VI stand und sagte „Macht dies oder macht jenes“. Das konnten wir gar nicht. Ihr hattet ja die leistungsfähigste Lautsprecheranlage in ganz Hessen …

T.P.: … der CDU Hessen.

M.K.: Der CDU Hessen, gut. Wird wohl auch eine der leistungsfähigsten hessischen überhaupt gewesen sein. Und die etwa durch einen Marktschreier übertönen zu wollen, dazu wären wir gar nicht in der Lage gewesen. Also, „im Griff haben“, das war gar nicht drin.

R.H.: Ich habe Rupert [Ahrens] mit dem Megafon in Erinnerung, und ich habe in Erinnerung, dass Rupert das weitgehend orchestriert hat.

E.S.: Es gab da drin kein Megafon. Man sieht doch Rupert (zeigt auf das Foto), wie er da steht und jubelt, aber ohne Megafon. Vielleicht stand er draußen auf dem Campus oder vor dem Hörsaal mit dem Megafon. Dass du das so wahrnimmst, steht völlig außer Zweifel, kannst du ja machen, ist in Ordnung.

Nur von unserer Seite aus war es tatsächlich so: Wir standen verteilt im H VI, einen Großteil der Leute, die gekommen waren, kennen wir nicht, kannten wir nicht, auch damals nicht. Ich habe z. B. von meinem auf dem Foto zu sehenden Freund Christoph, der als Professor in Wien gearbeitet hat und den ich vor Kurzem getroffen habe, erfahren, dass damals drei Freunde, die auf Besuch waren, einfach so mitgekommen waren. Wie hätten wir die denn „in den Griff“ nehmen sollen? Einer von ihnen hatte übrigens gerade Abiturtreffen, er soll damals zum RCDS gehört haben, ich habe leider seinen Namen nicht mehr. Er kam durch Zufall in den H VI und wusste gar nicht, dass ihr die Veranstaltung initiiert hattet. Noch einmal: Wir hatten gar keine Organisationsform, um das im Griff zu halten. Wichtig war, dass die Stimmung nicht aggressiv umschlägt. Diesen aggressiven Umschlag wollten wir vermeiden. Das ist aus meiner Sicht auch der Unterschied zur Zeit davor, also der 70er Jahre. Da gab es die Auseinandersetzungsformen, bei denen es eher körperlich wurde. Das wollten wir gerade nicht. Das ist uns gelungen. Aber nicht durch die straffe Organisation wie bei einer Kaderpartei, sondern dadurch, dass wir selbst eine bestimmte Haltung eingenommen haben.

Mit erhobenen Armen jubelnd, mit Bart und üppiger Haarmähne – aber ohne Megafon: der damalige AStA-Vorsitzende Rupert Ahrens

T.P.: Man muss das auch letztlich am Ergebnis messen. Ich glaube, das ist es auch, was ihr sagen wolltet. Ihr hattet ja gewissermaßen eine Vorstellung, wie der Einzug in den Hörsaal aussehen und wie der Ablauf danach sein sollte, das hattet ihr ja kundgetan. Und daran haben sich durch Motivation, durch Einsicht oder durch was auch immer alle gehalten. Was aber nichts daran ändert, und das meint vielleicht Ralf – und das hat auch auf mich schon so gewirkt –, ist, jetzt kommt da also der Sturmtrupp in den Hörsaal und lässt uns nicht zu Wort kommen. Das war gewissermaßen das, was Ralf mit Aggression gemeint hat.

R.H.: Jaaa …

T.P.: Es ist ja auch so: Es war superlaut in dem Saal. Und zwar sowohl der Applaus und der Jubel als auch das, was durch die Anlage kam.

E.S.: Alles war unglaublich laut, ja.

R.H.: Im Endeffekt wissen’s nur die Leute, die es gemacht haben. Und wie es Rupert es in seinem Wikipedia-Eintrag[6] geschrieben hat, wirkte es natürlich schon wie eine Provokation. Bei Wikipedia ist von einem Flashmob die Rede, den er organisiert haben soll.

E.S.: Rupert ist, das wurde schon an anderer Stelle gesagt, ein hervorragender Verkäufer.

M.K.: Gehen wir also davon aus, dass unsere unterschiedlichen Sichtweisen von unserem unterschiedlichen Politikverständnis herrühren. „Im Griff haben“ ist ein Ausdruck, den ich genauso wie „mundtot machen“ nicht benutze. Das Foto zeigt, finde ich, eher eine entspannte, lockere Stimmung. Die Leute, die darauf zu sehen sind, feiern sich, sie jubeln, sie sind fröhlich, teilweise sind sie skeptisch, was da noch passieren wird. … Noch eine Frage zu dem Foto: Ich beziehe mich jetzt auf die Personen in der ersten Reihe. Da sieht man drei Personen, die schauen umgangssprachlich formuliert etwas „bedröppelt“, sie wirken ein wenig verstört. Wir haben vermutet, das sind eher Leute vom RCDS. Einer meiner Interviewpartner sagte mir, sie hätten versucht, die herumfliegenden Luftballons einzufangen. (Lachen von E.S. im Hintergrund.)

T.P.: Ich muss sagen, ich kenne die drei, die da sitzen, nicht … Im Übrigen: Entspannt, finde ich, trifft es nicht, schon wegen der Lautstärke nicht. Das muss man einfach sehen. Da ist mit großer Kraft versucht worden, gegen die natürlich bis zum Anschlag aufgedrehte Lautsprecheranlage anzujubeln, wenn man es so ausdrücken möchte. Mir ist, als ich das Foto seit Langem zum ersten Mal wieder gesehen habe, eine Person aufgefallen – und zwar die Nummer 5, die hier vorne sitzt –, die sich, und daran habe ich mich erinnert, vor Schmerzen die Ohren zuhält. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist auffällig.

E.S.: Klar, die Anlage war unglaublich laut, und Dregger war auch schon am Schreien, er schrie ziemlich in den Saal hinein. Zudem konnte man sehen, dass er – der ja immer ziemlich braungebrannt war – begann, etwas von seiner Bräune zu verlieren. Er hat von seiner Seite natürlich gebrüllt, er wollte ja den Saal übertönen. Also: Dass es ein ohrenbetäubender Lärm war, das habe auch ich so in Erinnerung.

Noch einmal ein interessanter Aspekt aus einem etwas anderen Blickwinkel, auch in Hinsicht darauf, warum wir vier hier dieses Gespräch führen: Fotos, Filme und Bilder – ich komme ja vom Film – sind immer interpretationsbedürftig. Und die Erinnerung als Zeitzeuge an ein Ereignis, das auf einem Foto festgehalten wurde, kann jeden Einzelnen auch täuschen. Das weiß man von anderen Gesprächen mit Zeitzeugen. Unsere Wahrnehmungen von der Dregger-Veranstaltung sind also sicher ganz unterschiedlich. Wenn ich mir vorstelle, dass ich als Veranstalter auf dem Podium stünde und es käme jetzt eine große Menge von Studenten hereingeströmt, würde ich das, was dann passiert, ganz anders wahrnehmen als die, die da gerade hereinkommen. Es mag also sein, dass ihr es so wahrgenommen habt, dass da etwas auf euch regelrecht einstürmt.

M.K. (an R.H.): Du meintest vorhin, du würdest vor dem Hintergrund dessen, dass in letzter Zeit an verschiedenen Universitäten eine ganze Reihe von Diskussionen verhindert worden sind, das, was da vor 40 Jahren passiert ist, anders interpretieren als in der Vergangenheit.

R.H.: Ich habe es damals im Grunde genommen als einen Solitär gesehen. Vielleicht gab es das in der Zeit, bevor wir studiert haben, häufiger. Aber in meiner Wahrnehmung war es für die Zeit meines Studiums ein Solitär. Ich habe ein Jahr später mit Riesenhuber[7] eine Veranstaltung gemacht, die in der Uni vollkommen problemlos gelaufen ist. Und so soll es eigentlich auch sein. Heute erlebe ich in meiner Wahrnehmung, dass unliebsame Positionen nicht mehr inhaltlich angegangen, sondern einfach ausgeblendet werden mit Redeverbot und Auftrittsverbot. Oder mit moralischen Keulen, die es in unterschiedlicher Ausprägung natürlich auch damals gab. Aber das hat nicht dazu geführt, dass man sich nicht der Diskussion gestellt hat.

M.K.: Ok. Vollkommen klar.

R.H.: Und manchmal funktioniert es über eine Provokation: Ob zum Beispiel Boris Palmer wirklich das gesagt hätte, was er dann geäußert hat, wenn er nicht zuvor bis zur Weißglut gereizt worden wäre – bei der kurzen Zündschnur, die er bekanntermaßen hat –, das wage ich zu bezweifeln.[8]

M.K.: Man sollte jetzt aber auch, um der historischen Sauberkeit willen, nicht unbedingt Ereignisse, die 40 Jahre später liegen, zurückprojizieren auf die Veranstaltung damals.

R.H.: Ich sage ja, es war ein Solitär.

T.P.: Die Frage ist natürlich: Welches Politikverständnis man zugrunde legt. Und ich denke, in solch einer Aktion liegt natürlich auch etwas Radikales. Das setzt sich in manchem, was man in der heutigen politischen Auseinandersetzung, im Diskurs heute vernehmen kann, fort.

M.K.: Ich habe nichts gegen den Begriff radikal. Wir haben uns damals als radikale Linke bezeichnet, das Selbstbild war so. Aber es war auch so, dass die Spontis – im Gegensatz zu anderen, eher dogmatischen Gruppen auf der Linken – immer dieses gewitzte, verschmitzte Moment und einen ironischen Akzent in ihren Aktionen hatten.

T.P.: Ich glaube, dass die Radikalität, mit der man einen bestimmten Gedanken verfolgt, oft eine große Gefahr in sich birgt – und das merkt man auch am heutigen politischen Geschehen: nämlich dass man ein bestimmtes Ziel ausschließlich verfolgt. Und alle anderen Ziele, die auch wichtig sind und Bedeutung haben, einfach ausblendet. Der heutige Klassiker ist die Gebäudeenergie. Wahrscheinlich jeder, wenn er nicht außerhalb des Mainstreams liegt, sagt, hier muss etwas getan werden, hier darf man nicht untätig bleiben. Die Frage ist nur, ob man dieses Ziel mit der Radikalität verfolgen soll, mit der das die Bundesregierung tut. Hier zeigen sich, wie ich finde, doch unterschiedliche Politikstile und Politikverständnisse. Dass die Spontis keine dogmatischen Linken waren, das ist klar, und dass natürlich auch die Frankfurter Spontiszene eine Ausstrahlung auf Diskussionen außerhalb des engeren eigenen Kreises hatte, das war greifbar.

E.S.: Das Beispiel Habeck und Gebäudeenergiegesetz, das in den letzten Wochen und Monaten im Brennpunkt stand, würde ich gerade nicht mit dem Begriff der Radikalität verbinden. Sondern eher mit der Tatsache, dass da jemand etwas will, was mehr oder weniger jeder als richtig empfindet, etwas, was in die richtige Richtung geht, das aber auf völlig verkorkste Art und Weise verkauft wird. Wenn auf der Bild-Zeitung die Schlagzeile prangt, dass der Oma ihr Haus weggenommen werden soll, dann ist etwas wirklich schiefgelaufen.

T.P.: Es ist immer beides. Es stimmt zwar, dass die Diskussionen, die die Pläne der Bundesregierung ausgelöst haben, teilweise von der unglücklichen Kommunikation herrühren, es liegt aber auch daran, wie man die Maßnahme selbst angelegt hat.

R.H.: Habeck ist ja kein Dogmatiker, deshalb hat er mir auch extrem leidgetan. Aber die Leute, die ihn als „Irren“ etc. bezeichnet haben, haben auch nur einen relativ begrenzten Horizont.

T.P.: Welche Maßnahme auch immer ein Minister jetzt propagiert oder ins Werk setzt – was in der Tat nicht geht, ist, zu sagen, er sei irre, weil er das macht. Es ist klar, jedem rutscht mal in der Diskussion ein übersteigerter Ausdruck raus. Das soll man nicht auf die Goldwaage legen, aber es zu schreiben macht immer noch einen Unterschied.

R.H.: Um das abzurunden, das Credo Volker Bouffiers, auf das in letzter Zeit wieder öfter Bezug genommen wurde, passt hier gut her: Man könnte ja mal überlegen, dass der Andere auch recht haben könnte mit dem, was er sagt.

T.P.: Im Übrigen empfinde ich es als wesentlichen politischen Fortschritt, dass sich die Auseinandersetzungen, die eine Zeitlang sehr ideologisch geprägt waren, entspannt haben – das war nicht bei der hier diskutierten Veranstaltung der Fall, hat sich aber später in den 1980er Jahren angedeutet. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass sich alle Beteiligten weiterentwickelt haben.

M.K.: Was Ralf vorhin andeutete, es gebe heute eine Re-Ideologisierung, weil bestimmte Diskussionen unmöglich gemacht werden, muss dem übrigens gar nicht widersprechen. Ich verstehe schon was du meinst, Thomas.

Die Reizfigur

Ich wollte nochmals auf die vorhin erwähnte Mobilisierungsfähigkeit des AStA und der Spontis zurückkommen. Ernst hat davon gesprochen, wir hätten uns gewundert, dass wir 2.000 Leute in den H VI bekommen haben. Das war aber sicher auch verbunden mit der Person von Alfred Dregger. Denn er war einfach eine besondere Reizfigur. Kurz zuvor, beim politischen Aschermittwoch der CDU 1982 war von ihm beispielsweise die Aussage gefallen: „Es ist Zeit, dass Deutschland aus dem Schatten Hitlers tritt.“

R.H.: An die erinnere ich mich gar nicht …

M.K.: … Und der zweite Satz im Zusammenhang mit dieser Aussage hieß „Wir müssen normal werden.“ Ich kann euch die Stelle aus dem „Spiegel“ dazu zeigen. Sicher werdet ihr euch mit Händen und Füßen dagegen wehren, trotzdem möchte ich gerne wissen, wie ihr folgenden Sachverhalt seht: Alexander Gauland hat damals Alfred Dregger für die AfD reklamiert und behauptet, wenn Dregger heute noch leben würde, „dann wäre er nicht mehr bei der CDU, sondern er wäre bei uns“, also der AfD.

T.P.: Gauland kam ja zunächst in die Politik als Büroleiter von Walter Wallmann[9]. Ich bin sicher, Wallmann würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, was aus Gauland geworden ist. Es gibt aus meiner Sicht drei Gründe, warum Gauland mit seiner Aussage nicht recht hat, nicht recht haben kann. Zunächst zwei äußerliche Gründe. Es gibt zwei absolute No-go-Punkte, die zur Staatsräson in Deutschland gehören, die gewissermaßen das Verhältnis von Deutschland zur Außenwelt betreffen: nämlich einmal die Mitgliedschaft in der EU und zum zweiten das Verbleiben im Euro. Wahrscheinlich hätte, wie mancher Bürgerliche auch, Alfred Dregger gelegentlich an diesem oder jenem, was die EU veranstaltet, herumgemäkelt oder er hätte gesagt, was man besser anders machen sollte. Aber dass er die EU – oder später den Euro – infrage gestellt hätte, kann ich mir nicht vorstellen. Und der eher persönliche Grund: Bei vielen Personen der AfD hat man den Eindruck, da herrscht einfach eine andere Vorstellung von Anstand im persönlichen Umgang. Jemandem wie mir, der sich als liberal-konservativer Bürgerlicher sieht, ist das völlig zuwider. Und ich glaube, das hätte auch Alfred Dregger so gesehen.

Nun kenne ich die beiden Äußerungen, die du zitiert hast nicht, und es kommt natürlich sehr darauf an, was man damit verbindet. Natürlich kann Deutschland niemals in dem Sinne aus dem Schatten Hitlers treten, dass sozusagen das Mahnende und Erschreckende der Vergangenheit verschwindet. Das geht natürlich überhaupt nicht. Etwas anderes ist aber die Frage, ob Deutschland außenpolitisch in der Situation verharren soll – und das war ja Anfang der achtziger Jahre noch in der Diskussion –, in die es sich zunächst, auch klugerweise, infolge des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs hineinbegeben hatte. Wir sind ja sehr gut damit gefahren, uns im Weltgeschehen wegzuducken, klein und bescheiden aufzutreten, Bonn als Hauptstadt zu haben und all das. Ich hätte zwar die Metapher persönlich nicht gebraucht. Aber von der gerade beschriebenen politischen Haltung ein Stück abzurücken, was inzwischen auch geschehen ist, war möglicherweise das, was Dregger ausdrücken wollte. In diesem Sinne beschrieb es, jedenfalls im Jahr 1982, etwas politisch Zutreffendes.

R.H.: Ich möchte noch zwei Punkte dazupacken. Die Personen mit politischer Vergangenheit, die zur AfD gewechselt sind, nicht nur von der CDU, sondern auch von anderen Parteien, sind durch die Bank gescheiterte Politiker gewesen. Das kann man bei Dregger nun ja beim besten Willen nicht sagen. Alleine aus diesem Grund hätte er die CDU nicht verlassen. Da wäre Kanther[10] eher verdächtig gewesen. Das zweite: Die ganze Generation derjenigen, die unter Adenauer und Kohl geprägt wurden, waren Leute mit einem relativ starken Korpsgeist. Es wäre keiner ausgebrochen, um die zu beschädigen, die auf der ersten Ebene waren. Ganz sicher nicht. Sie waren einfach anders sozialisiert, für sie galten andere Spielregeln.

E.S.: Ich will noch mal fragen, warum gerade Dregger eingeladen wurde. Einfach, um auch die unterschiedliche Wahrnehmung festzuhalten: Unsere damalige Einschätzung war, Dregger war ein extremer Rechtsausleger der CDU …

Im H VI während des Jubels für Dregger: Ernst Szebedits in einer Filmpause. In der rechten Hand hält er die voluminöse Kamera

M.K.: … Er war außerdem in der NSDAP gewesen, er war Parteimitglied …

E.S.: Wie war das für euch?

M.K.: Dazu ergänzend ein Bild, das sogar auf den Seiten der Konrad-Adenauer-Stiftung vorkommt. Vielleicht könnt ihr euch an den ersten Wahlkampfauftritt mit Alfred Dregger als Vorsitzenden erinnern. Da gibt es ein Plakat, das ihn zeigt, wie er mittig auf die Kamera zuläuft, während hinter ihm in Keilform aufgereiht seine Mitkandidaten aus der CDU zu sehen sind.

T.P.: Das ist doch eine Fotomontage.

M.K.: Kann sein. „Wir kommen“ steht darunter – und damit hatte Dregger seinen Namen weg: „Django“. Er hatte damit ein ganz bestimmtes Image.

T.P.: Aus dem Kreis der damals bekannten CDU-Politiker nun ausgerechnet Alfred Dregger an die Uni Frankfurt zu holen war natürlich auch eine gewisse Provokation. Das war uns, also mir jedenfalls war das klar, aber ich habe mir gedacht, „Ja, und wenn schon“. Das war meine Einstellung, und ich habe eben auch gehofft, wenn wir das erst mal durchgezogen haben, dann ist für andere, die vielleicht nicht dieses Image haben, doch wieder mehr Platz.

E.S.: Das war also durchaus auch ein „radikaler“ Ansatz.

T.P.: Ja, es war bewusst provokant, denn wenn du in der Opposition bist, musst du natürlich versuchen, auf dich aufmerksam zu machen, weil Aufmerksamkeit immer hilfreich ist.

R.H.: Thomas hat vorhin schon die Genese der Veranstaltung beschrieben. Und da muss man sagen: Wenn du den Landesvorsitzenden der CDU als Redner angeboten bekommst, dann kannst du nicht hingehen und sagen „Nein, wir wollen jemand anderen haben“.

E.S.: Man kann also schon sagen, dass Dregger als ein extrem Konservativer eingeladen war. Das war nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern auch eure?

T.P.: Na klar! Die CDU hat ja ein gewisses Spektrum, so wie alle Parteien. Und Dregger war der Exponent des rechten Flügels. Den Ausdruck „extrem“ möchte ich allerdings lieber der Beschreibung von anderen vorbehalten.

Trotz allem: auch gemeinsame Projekte

M.K. (an R.H.): Du hast vorhin von einer Veranstaltung mit Riesenhuber ein Jahr später berichtet.

R.H.: Ja, ich habe Riesenhuber da gehabt. Das war jetzt nicht der große H VI, sondern der H I oder H II, aber auch mit 200 Leuten. Die Jusos haben versucht, sich zu produzieren, aber die drei oder vier Hanseln hat die Veranstaltung ausgehalten.

M.K.: Ich kann mich erinnern, Rupert Ahrens und weitere Mitglieder der SHI haben eine Veranstaltungsreihe zum Thema Ökonomie auf die Beine gestellt, unter unserem AStA noch. Ich glaube, dazu war auch Biedenkopf[11] eingeladen.

R.H. Das war später. Offiziell war es ein gemeinsames Forum von ihm und von mir, und er hat dafür gesorgt, dass nur er präsent war. Biedenkopf war ein prima Ökonom. Wir hatten gemeinsam dazu eingeladen.

M.K. Das war nicht an der Uni?

R.H. Nein, das war am Südbahnhof.

M.K. Das habt ihr zusammen organisiert? Ah ja. Da sieht man, dass durchaus noch auf einer anderen Ebene Kooperationen möglich waren.

R.H. Es ist ein freundschaftliches Verhältnis gewesen, ja, so ein, zwei Jahre später ist das gewachsen. Wenn man miteinander Fußball spielt, macht man auch andere Sachen zusammen.

E.S. Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich gern noch ein Foto machen, gerade weil es hier auf dem Tisch so nach Arbeit aussieht. Wir wollen ja nicht nur einen Band mit Texten machen, sondern ihn auch bebildern.

(Kurze Pause, während der E.S. fotografiert … Einiges Durcheinander während des Fotografierens, T. P. kommt noch einmal auf das Foto der Dregger-Veranstaltung zurück.)

T.P.: Es tut mir ja leid, dass man so wenige Personen im Hintergrund erkennt.

R.H.: Viele RCDSler standen auch eher in den Gängen oder saßen an den Seiten.

T.P.: Und einige RCDSler sitzen hier (deutet auf die erste Reihe, die auf dem Foto zu sehen ist)

M.K.: Es gibt noch ein anderes Foto, da sieht man, dass davor noch eine Sitzreihe ist.

T.P.: Es gibt bei uns in der Festschrift, das ist natürlich nicht dieselbe Qualität, dieses Foto aus einer ganz anderen Perspektive.

E.S. (nimmt das erwähnte Foto aus der RCDS-Festschrift auf. Beugt sich über eine Aufnahme aus der Festschrift, die das Podium im H VI zeigt, deutet auf ein Namensschild und eine Person dahinter und fragt R.H.): Und das bist du?

R.H.: Ja.

M.K.: Es gibt übrigens noch eine schöne Geschichte zu einem Foto, auf dem man Alfred Dregger sieht, wie er nach Ende der Rede sich zu einer Studentin herunterbeugt – sie hat mir einer der Studenten erzählt, den ich zu den Ereignissen damals interviewt habe. Die junge Studentin kam mit einem der zuvor verteilten Deutschlandfähnchen auf Dregger zu und hielt es ihm hin …

T.P.: … Ja, für ein Autogramm. Da haben wir einen riesigen Schrecken bekommen, weil er darauf ein Autogramm geschrieben hat und bei uns sofort die Frage aufkam, warum hat er das jetzt gemacht hat, was passiert da jetzt möglicherweise als nächstes mit seiner Unterschrift.

M.K.: Derjenige, der mir das erzählte, sagte, dass hinter der unscheinbar und brav wirkenden Studentin plötzlich mehrere Langhaarige, also eher von unserer Fraktion, aufgetaucht seien und auch eine Unterschrift Dreggers wollten. Er sei dann das zweite Mal fuchtig geworden, angesichts der Tatsache, dass man ihn anscheinend erneut ein wenig hinters Licht führen wollte.

Seite aus dem Uni-Report vom 26. Mai 1982 – mit einem kurzen Beitrag über die Proteste gegen die Rede Alfred Dreggers. Auf dem Foto: Der hessische CDU-Vorsitzende neigt sich erfreut lächelnd einer Studentin zu, die ihm ein Deutschlandfähnchen entgegenhält (rechts neben Dregger im gestreiften Hemd Ralf Heimbach). © Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Goethe-Universität

E.S.: Für einen Besuch wie den von Dregger Anfang der 1980er Jahre haben sich doch aus Sicherheitsgründen auch unsere staatlichen Ordnungskräfte interessiert …

T.P.: Ja, wir wurden sogar bereits vor der Veranstaltung kontaktiert und zu einer Vorbesprechung gebeten. Es war allerdings relativ harmlos, man hat uns gezeigt, welche Flugblätter eingesammelt wurden, wir wurden gefragt, ob wir zusätzliche Sicherheitsinformationen hätten, und man beschrieb uns, wie die Veranstaltung wahrscheinlich ablaufen würde.

E.S.: Stimmt schon, war natürlich erste Garde. Da schaut die Polizei etwas genauer hin. Heutzutage geht so etwas gar nicht mehr, ohne dass entsprechende Security-Truppen auflaufen.

T.P.: Wir hatten in Heidelberg verschiedene hochrangige Politiker da, Helmut Kohl z. B. oder den damaligen Bundespräsident Christian Wulff. Das lief, im Gegensatz zu den frühen 70er Jahren, sehr friedlich ab.

E.S.: Das war doch jetzt insgesamt sehr interessant – und gut, dass wir nach so langer Zeit mal auf ganz andere Weise miteinander gesprochen haben.

T.P.: Eine Frage vielleicht zum Abschluss: Von euch und eurer Vorbereitung habe ich nicht sehr viel erfahren. Könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen?

E.S.: Du meinst, wie wir überhaupt zu dem Projekt gekommen sind … Gut, das Foto, das heute unser Thema war, haben wir wie beschrieben über einen langen Zeitraum immer mal wieder gesehen. Und als wir im Freundeskreis darüber gesprochen haben, wurde dann auch die Frage gestellt, was eigentlich aus den Personen geworden sei, die darauf zu sehen sind. Zu dem Interesse an diesen Personen kam der Impuls unseres Freundes Dieter Wesp, der mit seinen Recherchen zur Villa Kennedy in einer früheren Staffel selbst Stadtteilhistoriker war und außerdem als Stadtführer arbeitet: Er fragte uns, ob wir uns mit einer Recherche zur Geschichte des Bildes nicht auch bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft bewerben wollten. Das fanden wir eine gute Idee. Wobei wir den Rahmen etwas erweitert haben – wir wollten uns nicht nur auf das eine besagte Foto aus dem H VI konzentrieren, sondern alle 15 Motive aus der U-Bahnstation Bockenheimer Warte einbeziehen. Also haben wir eine Projektbeschreibung bei der Stiftung eingereicht – und wurden schließlich angenommen. Unter den 25 Projekten der laufenden Stadtteilhistoriker-Staffel hat die Rhein-Main-Redaktion der FAZ wiederum zwei ausgesucht, die sie auf ihrer Seite Drei ausführlicher vorstellen wollte – darunter war neben der Recherche Hermann Tertilts zum Schicksal seines Wohnhauses in der Günthersburgallee eben auch das unsrige. Im Rahmen unserer Forschungen haben wir dann festgestellt, dass die anderen 14 Fotos ebenfalls Potenzial für interessante Geschichten haben, etwa das aus einem Philosophieseminar von Alfred Schmidt oder das aus der Kinderstation der Universitätsklinik – wenn wir bei letzterem herausfinden, wer der frühgeborene Säugling ist, um den sich der Professor und die Medizinstudentinnen und -studenten gruppieren, können wir uns sicher besonders beglückwünschen (wir fürchten allerdings, dass wir da keinen Erfolg haben werden).

T.P.: Ich muss noch eines zu dem Foto aus dem H VI sagen. Als ich es das erste Mal gesehen hatte, ging mir spontan die Frage durch den Kopf: Sollst du dich jetzt bei der Stadt beschweren, dass da dieses Foto hängt? Denn keiner weiß eigentlich, was es ist, aus welcher Veranstaltung es ist. Aber ich habe mich schließlich entschieden, das machst du doch nicht.

E.S.: Ich habe relativ früh, das heißt bereits kurz nach der Eröffnung der U-Bahnstation, erfahren, dass es dort hängt und was es darstellen soll, das war schon 1986. Ich bekam nämlich einen Anruf von Reinhold Daichendt, der auf dem Foto neben mir steht: „Du musst mal in die U-Bahn an der Bockenheimer Warte kommen. Wir hängen da an der Wand.“ Was ich auch relativ bald getan habe. Ich bin mit meiner Tochter nach Bockenheim und stand dann also vor dem Bild. Wir waren anfangs völlig perplex, dass ich da zu sehen war. Meine Tochter, damals mit drei Jahren, wollte zunächst wissen, wer ich denn überhaupt war. Und nachdem ich es ihr gezeigt hatte, sagte sie nur: „Iiihh, Papa, wie siehst du denn aus?“ Sie war erst einmal ganz entsetzt, vor allem wohl über meine Haare, die damals 1982 wesentlich länger waren als einige Jahre später oder gar heute. Als sie dann 14 oder 15 war, kam sie eines Tages zu mir und fragte: „Sag mal, hast du eigentlich ein Bild von dir, das zeigt, wie du damals ausgesehen hast? Ich hätte gern eins für mein Portemonnaie.“

M.K.: Was wir im Laufe der letzten Monate bei der Recherche zu den Fotos übrigens festgestellt haben: Es gibt sehr viele Personen, die darauf zu sehen sind, aber keine Studenten waren und mit der Universität unmittelbar gar nichts zu tun hatten. Zum Beispiel die Szene, bei der die Fechter einen Ausfallschritt üben: Hier sind Mitglieder eines Fechtclubs zu sehen, der von der Universität nur die Räume für seine Trainings gestellt bekam. Es gibt das Foto von Christa Wolf, auf dem sie das Hörsaalpodium für eine ihrer Poetikvorlesungen betritt. Die Poetikvorlesung ist ja eine stadtweit offene Veranstaltung, zu der viele Menschen rein aus Interesse an der vortragenden Person und ihrem Thema kommen – ohne Studenten zu sein. Für das Foto von der Veranstaltung mit Dregger hatten wir es ja schon beschrieben, dass viele von außerhalb der Goethe-Uni daran teilnahmen. Und noch eine interessante Information zu den 15 Motiven: Barbara Klemm hatte für die Erstellung der Fotoreihe einen Auftrag vom Kulturamt der Stadt Frankfurt bekommen: einen Teil hat sie – wir müssen das noch im Einzelnen verifizieren, weil wir wegen ihrer Verpflichtungen in diesem Jahr noch nicht mit ihr persönlich sprechen konnten, können es aufgrund unserer Recherchen aber relativ verlässlich belegen – aus einem bereits existierenden Fundus beigetragen. Dazu gehören z. B. das Foto mit Christa Wolf oder die Aufnahme der jubelnden Studenten. Für den anderen Teil hat sie bei verschiedenen Seminarleitern und Hochschuldozenten nachgefragt, ob sie an einem Tag in ihre Veranstaltung kommen und fotografieren kann. Von einzelnen Protagonisten wurden wir darauf hingewiesen, dass das Foto, auf dem sie zu sehen sind, sagen wir mal, arrangiert wurde.

E.S.: Dazu gibt es eine schöne Vorgeschichte. Mitte der 1980er Jahre gab es in Frankfurt ja das geniale Gespann Wallmann und Hilmar Hoffmann[12]. Für die Kultur der Stadt war das quasi ein Glücksfall, Stichwort Museumsufer. Die beiden haben in dieser Zeit sehr viel auf den Weg gebracht. Hilmar Hoffmann hatte damals die Universität beauftragt, Studentinnen und Studenten zu bitten, Fotos für die Ausstattung des U-Bahnhofs Bockenheimer Warte einzureichen. Die Ergebnisse müssen so katastrophal gewesen sein, dass Hoffmann zu dem Schluss kam: „Den Mist kann ich nicht gebrauchen.“ Und daraufhin hat er Barbara Klemm beauftragt.

So viel als abrundende Informationen an euch. Mit ähnlichen Rechercheergebnissen wollen wir schließlich auch die Doku unseres Stadtteilhistoriker-Projekts ausstatten. Ihr seid jetzt mit unter den Ersten gewesen, denen wir sie vorgestellt haben. Wir forschen auf jeden Fall noch bis im Frühsommer 2024 und können dann hoffentlich unsere Ergebnisse veröffentlichen.

[1] Im Artikel ist noch vom 28. Mai 1982 die Rede. Das Datum hatte einer der beiden Stadtteilhistoriker irrtümlich an den FAZ-Reporter weitergegeben.

[2] Studentenparlament.

[3] Roland Koch, von 1999 bis 2010 hessischer Ministerpräsident.

[4] Die Sozialistische Hochschulinitiative (SHI) gründete sich allerdings erst 1972, vgl. https://vorwaerts.de/artikel/abrechnung-vergangenheit-0 und Wolfgang Kraushaar (Hrsg.), Frankfurter Schule und Studentenbewegung, Bd. 1, S. 515.

[5] Das Foto erschien am Mittwoch, dem 19. Mai 1982, auf Seite 33 der „Zeitung für Frankfurt“ der FAZ. Der Artikel darunter trug den Titel „Dregger von Studenten niedergejubelt“. Der hessische CDU-Vorsitzende sei daran gehindert worden, „das zu sagen, was er sagen wollte“, „ohrenbetäubender Lärm“ habe es unmöglich gemacht, seine Rede zu verstehen. Der Autor des Artikels gibt u. a. auch die Anekdote zum Besten, Dregger habe nach der Veranstaltung ihm hingehaltene Deutschlandfähnchen signiert, „derweil blaß gewordene Mitglieder des RCDS sorgenvolle Blicke auf die noch immer jubelnde Menge warfen“.

[6] Gemeint ist der Eintrag über Rupert Ahrens in Wikipedia.

[7] Heinz Riesenhuber war über 40 Jahre lang CDU-Bundestagsabgeordneter (von 1976 bis 2017). 1982 bis 1993 war er Bundesminister für Forschung und Technologie.

[8] Bezieht sich auf Äußerungen des damaligen Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer auf einer am 28. April 2023 von der Frankfurter Ethnologin Prof. Dr. Susanne Schröter in Frankfurt ausgerichteten Konferenz zu Migrationsfragen. Vgl. https://aktuelles.uni-frankfurt.de/hochschule/senat-der-goethe-universitaet-debattiert-ueber-die-vorfaelle-im-kontext-der-migrationskonferenz-am-28-4-2023/ oder https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/palmer-migrationskonferenz-frankfurt-100.html

[9] Walter Wallmann war von 1977 an für neun Jahre Oberbürgermeister von Frankfurt. Er wechselte dann in die Bundespolitik und war von 1986 bis 1987 Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Kabinett von Helmut Kohl. Von 1987 bis 1991 war Wallmann hessischer Ministerpräsident.

[10] Manfred Kanther war zwischen 1970 und 1987 Geschäftsführer und Generalsekretär der hessischen CDU. Von 1991 bis 1998 war er Landesvorsitzender der Partei, 1993 trat er ins Kabinett Kohl als Bundesinnenminister ein. Diesen Posten hatte er bis 1998 inne. Im Zuge der sogenannten Spendenaffäre der hessischen CDU gab er 2000 seinen Posten als Abgeordneter des deutschen Bundestags auf.

[11] Kurt Biedenkopf war studierter Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler. Er hatte Lehrstühle an verschiedenen deutschen Hochschulen inne. Zwischen 1973 und 1977 war er Generalsekretär der CDU, 1986/87 Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen. Von 1990 bis 2002 war er sächsischer Ministerpräsident.

[12] Hilmar Hoffmann war von 1970 bis 1990 Kulturdezernent der Stadt Frankfurt. Von ihm stammt die prägnante Formulierung von der „Kultur für alle“.