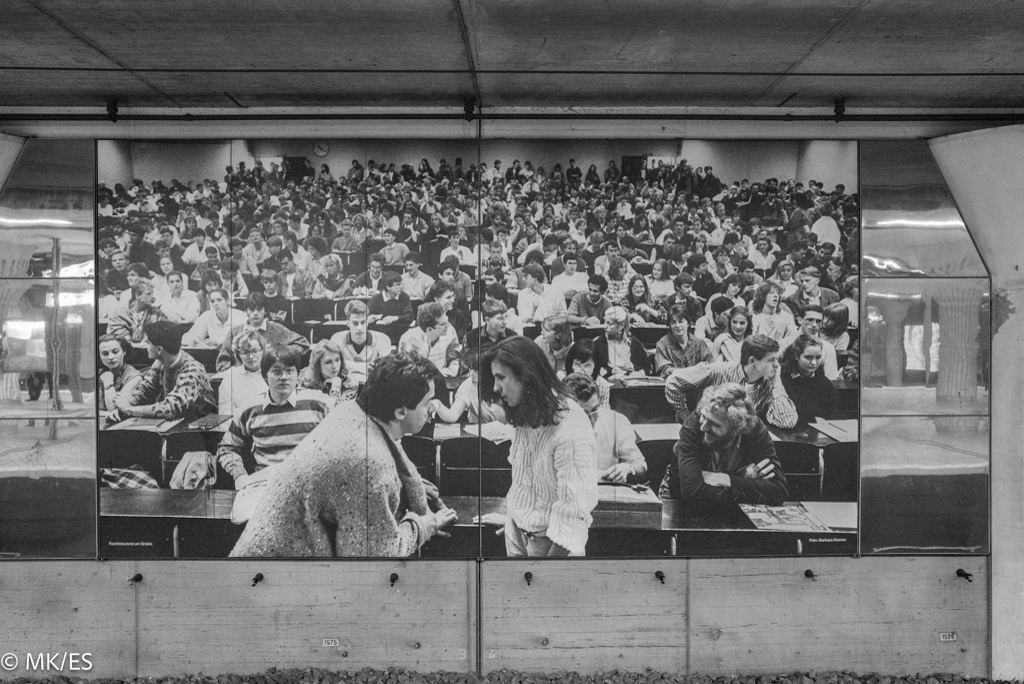

Einen lebendigen Eindruck von Frankfurt als Massenuniversität vermittelt das Foto, das Barbara Klemm während des Wintersemesters 1985/86 kurz vor Beginn einer Vorlesung der Wirtschaftswissenschaftler vom Podium des H VI aus aufgenommen hat. Mehrere Hundert Studentinnen und Studenten in den Anfangssemestern warten in den Bankreihen gespannt auf den Dozenten, der jeden Moment mit seiner einführenden Vorstellung von Wirtschaftskreisläufen, Marktmodellen und den Unterschieden von Mikro- und Makroökonomie beginnen wird – während sich die zu spät Gekommenen in den Eingangstüren und an der hinteren Wand drängeln und mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen müssen.

Erst in der Schlussphase der im August 2024 endenden Stadtteilhistoriker-Staffel ist es uns gelungen, wenigstens drei aus der enormen Menge der wirtschaftswissenschaftlichen Neulinge zu identifizieren, die hier zu sehen sind. Zunächst half das geduldige Herumfragen innerhalb der Polytechnischen Gesellschaft, ein Mitglied gab uns schließlich den entscheidenden Hinweis auf einen der jungen Studenten, Heinrich Staub; in einem weiteren Fall erwähnte ein persönlicher Freund, dem wir erst spät von unserer fotografischen Spurensuche erzählt hatten, er sei mit Kerstin Stock, der ganz im Vordergrund abgebildeten Studentin, auf das Frankfurter Helmholtzgymnasium gegangen, und vermittelte uns einen Kontakt (nach dem Gespräch mit ihr nannte sie uns mit Claus-Dieter Kotalla den Namen des Studenten, mit dem sie sich, unterhalb des Podiums stehend, in diesem Moment unterhält).

Alle drei Interviewten waren zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Anfangsphase ihres Studiums, alle drei waren sich in den Gesprächen mit den Stadtteilhistorikern sicher, die Aufnahme an der Bockenheimer Warte zeige eine Szene aus einer Einführungsveranstaltung bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Den Veranstaltungstitel konnten sie nicht mehr aus den Tiefen ihres Gedächtnisses hervorholen, auch das Datum der Entstehung der Aufnahme nicht mehr genau bestimmen. Die Informationen Barbara Klemms zur Laufzeit ihres Projekts, die Angaben zum jeweiligen Beginn des Studiums der drei Anfangssemester und die eher winterliche Kleidung der meisten Personen auf dem Foto ließen aber nur den Schluss WS 1985/86 als Zeitraum zu. Kerstin Stock hatte ihr BWL-Studium 1985 begonnen; Claus-Dieter Kotalla war ein Jahr zuvor an die Goethe-Universität gekommen, in seinem dritten und vierten Semester war er bereits Tutor in der Orientierungsveranstaltung bei den Wirtschaftswissenschaftlern, einer jeweils fünftägigen Blockveranstaltung zu Beginn jedes Semesters in dieser Zeit[1]. Heinrich Staub konnte sich an ihn als Tutor der OV noch genau erinnern, auch wenn er den Zeitpunkt der Entstehung des Fotos irrtümlich in das Wintersemester 1986/87 verlegte – irrtümlich, da die Aufnahmen Barbara Klemms bereits seit Anfang Oktober 1986 an der Bockenheimer Warte zu sehen sind.

Kerstin Stock war nach eigenen Worten eher zufällig auf das Foto geraten. Denn eigentlich wollte sie an diesem Tag eine andere Veranstaltung bei den Wirtschaftswissenschaftlern besuchen. Von Claus-Dieter Kotalla, den sie aus privaten Zusammenhängen kannte, wurde sie darauf hingewiesen, dass sie im falschen Hörsaal war; dass gerade fotografiert wurde, registrierte sie nicht. Etwa ein Jahr später schickte ihr ein Bekannter eine Kopie der Seite aus dem Regionalteil der FAZ[2] zu, auf der über die Eröffnung der U-Bahnstation Bockenheimer Warte berichtet wurde und ein Ausschnitt der Fototafel hinter dem Bahnsteig mit ihrem Konterfei zu sehen war. Da war sie fast schon wieder auf dem Absprung vom WiWi-Studium, dessen „sehr mathelastige“ Inhalte ihr Schwierigkeiten bereiteten und das sie folglich nach drei Semestern abbrach. Nach einer zwischenzeitlichen Ausbildung zur Büroassistentin in einer PR-Agentur nahm sie 1990 erneut ein Studium auf, diesmal der Diplompädagogik – was sie auch erfolgreich abschloss. Nach zwei Jahren in einer sozialpädagogischen Einrichtung in Wiesbaden kam sie zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Unternehmensberatung – in die „Trainingsbetreuung“. In einem eigens gegründeten Bereich leitete sie vornehmlich die Ausbildung und Schulung von SAP-Beratern, die häufig als Quereinsteiger aus anderen Bereichen den neuen Job annahmen. Als der Bedarf an SAP-Beratern nachließ und der Bereich bei ihrem Arbeitgeber geschlossen wurde, nahm sie dort eine Stelle als Assistentin an; später – als (auch aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben) der Beratungs- und der Wirtschaftsprüfungsbereich getrennt wurden, wechselte sie zu einem Spin-off ihrer alten Firma, das als eigentümergeführte Unternehmensberatung aufgestellt wurde. Dort arbeitet sie bis heute (2024).

Studienabbruch und Arbeit im sozialen Bereich waren, ganz ähnlich wie bei Kerstin Stock, Stationen auf dem von Heinrich Staub eingeschlagenen Weg. Und auch ein Motiv für den Ausstieg aus den Wirtschaftswissenschaften ähnelt den von ihr genannten Gründen: Im Gespräch mit den Stadtteilhistorikern gab er frei heraus seine Schwächen in Mathematik zu. Dabei hatte er sich zu Anfang nicht auf Vorlesungs- und Seminarbesuche beschränkt, sondern sich an seinem Fachbereich politisch engagiert, indem er sich z.B. dem von Spontis und anderen linken Studenten besuchten WiWi-Plenum anschloss. Zudem jobbte er während seiner wenigen Semester an der Goethe-Universität nebenher in der Altenpflege (seinen Zivildienst hatte er bereits in einem Pflegeheim absolviert). Schließlich versäumte er aber immer häufiger Vorlesungen und Seminare, da er zu müde von der anstrengenden Arbeit mit den alten Menschen war. Diese Entwicklung und seine Abneigung gegen Rechenwerke und Zahlen ließen ihn schließlich das Studium ganz aufgeben. Er arbeitete dann lange in einer Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt, seit zehn Jahren leitet er nun ein Pflegezentrum in Wiesbaden. Schon seit seinen jungen Jahren am Abendgymnasium Wiesbaden politisch und sozial interessiert, war er in Frankfurt Gesambetriebsratsvorsitzender der Trägerorganisation des Heims, in dem er arbeitete. In dieser Rolle und als Funktionär der Gewerkschaft ver.di engagierte er sich für die Beschäftigten in der Pflege, organisierte u.a. zahlreiche Streiks für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Laut seinen Worten ist er auch heute noch „sehr aktiv“ in ver.di und hat es erreicht, dass – neben Krankenhäusern/Kliniken – die Altenpflegeeinrichtungen in der Gewerkschaft „gut aufgestellt“ sind.

Obwohl die Stadtteilhistoriker selbst nie in die tieferen Geheimnisse des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums eingedrungen sind, wurde ihnen doch von erfolgreichen Absolventen versichert, dass die mathematischen Anforderungen des Fachs nicht exorbitant hoch gewesen seien. Daher sehen wir es eher als eine Laune des Zufalls an, dass auch der dritte unserer Interviewpartner von gewissen Schwierigkeiten mit Zahlen und mathematischen Formeln sprach. Bei Claus-Dieter Kotalla waren sie jedoch lediglich der Grund dafür, dass er ein Seminar wiederholen musste; sein Studium konnte er erfolgreich beenden. Nach Hauptschulabschluss und Lehre hatte er auf dem Wirtschaftsgymnasium Klingerschule sein Abitur gemacht, bevor er 1984 mit dem BWL-Studium begann. Die überfüllten großen Vorlesungen im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium (wie diejenige, aus der die Aufnahme Barbara Klemms stammt) schilderte er im Gespräch drastisch: Außer in den Gängen hätten sich zahlreiche Studentinnen und Studenten häufig sogar auf den Podien der Hörsäle gedrängt, um dort noch einen Sitzplatz zu ergattern. Auch Kotalla musste in der Zeit an der Hochschule jobben, seine Tätigkeit als Tutor war eine willkommene studiennahe Beschäftigung. Im Hauptstudium wählte er als Schwerpunkte Wirtschaftsprüfung und Steuern. So fiel ihm der Eintritt in eine Steuerberaterkanzlei wenige Jahre nach Studienende leicht, deren Leitung er auch sofort übernahm. Inzwischen hat er sein berufliches Engagement heruntergefahren und seine Chefposition aufgegeben, obwohl er noch weiter für die Kanzlei tätig ist.

[1] Vgl. etwa die Angaben zur Orientierungsphase in den Wirtschaftswissenschaften in den Vorlesungsverzeichnissen der Goethe-Universität für das Sommersemester 1985 (S. 13, https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/11090/file/1985sv.pdf), das Wintersemester 1985/86 (S. 16, https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/11089/file/1985_wv.pdf) oder das Sommersemester 1986 (S. 13, https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/11088/file/1986sv.pdf) (Zugriff jeweils am 12.11.2024).

[2] Vgl. „Architektur und Gestaltung im Untergrund“, FAZ – Zeitung für Frankfurt vom 15. Oktober 1986.