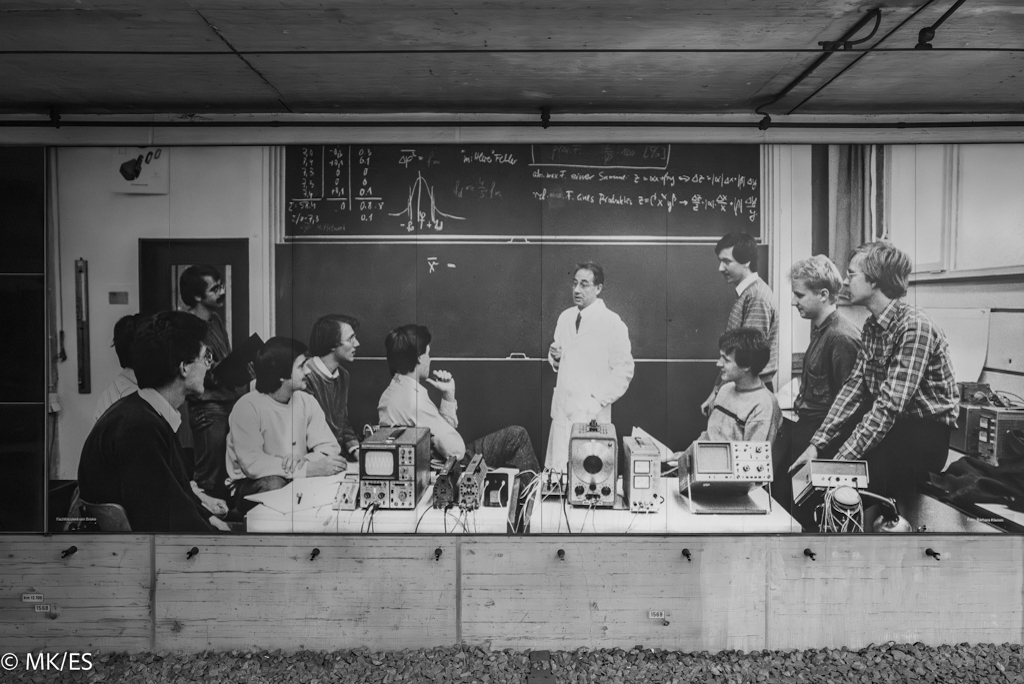

An dem Tag im Wintersemester 1985/86[1], an dem das Foto entsteht, hat Professor Alfred Schaarschmidt wieder im Untergeschoss eines Anbaus des Institutsgebäudes in der Robert-Mayer-Straße 6 Physikstudenten im Grundstudium um sich versammelt. Seit Beginn des Wintersemesters besuchen sie das Physikalische Praktikum, Teil II. In seinen weißen Kittel gewandet, den er üblicherweise bei seinen Seminaren trägt, hat er zunächst einige praktische Übungen demonstriert; die verwendeten Geräte sind auf dem Tisch vor ihm zu sehen. Die Aufzeichnungen auf einer der beiden Tafeln im Hintergrund erläutern das Vorgehen bei der Erfassung systematischer oder statistischer Fehler bei Messungen.[2] Nun sollen seine Studenten das arithmetische Mittel (für das das x̄ auf der zweiten Tafel steht) der Werte einer Messung berechnen. Die Studenten sind so von den Ausführungen Schaarschmidts gefesselt, dass sie die Anwesenheit Barbara Klemms, deren Kommen ihnen zuvor angekündigt worden war, nur am Rande registrieren. Auf den ersten Blick also eine völlig normale Physikübung, die da vor die Linse der Fotografin gerät.

Auf den ersten Blick … Denn dass die Szene in starkem Maße gestellt war, wurde den Stadtteil-Historikern nach den Gesprächen mit ihren Interviewpartnern schnell klar. Heiner Heng (auf dem Foto vorn links) sprach davon, das Seminarprogramm sei an jenem Tag regelrecht „abgespult“ worden. Stefan Lanz (im Türrahmen stehend) beschrieb das Lächeln seines damaligen Dozenten als ein wenig „gönnerhaft“; Schaarschmidt, der „kein großer Selbstdarsteller“ gewesen sei, sei nichts weiter eingefallen, als das x̄ = auf der zweiten Tafel zu notieren. Auf welche Einzelheiten bei der Betrachtung des Fotos aber vor allem zu achten sei – darauf wies in seiner schriftlichen Antwort auf die Fragen der Stadtteil-Historiker Ole Hansen (ganz rechts im Vordergrund) hin. Wir zitieren ihn gern ausführlicher:

„Für diese Aufnahmen wurden die Vorlesung bzw. die Experimente eigens ausgesetzt. Diverse Gerätschaften wurden quasi als Requisiten auf den Tisch vor der Tafel gestellt (eines der Oszilloskope ist sogar eingeschaltet und zeigt eine fotowirksame Sinuswelle), die Studenten (ich bin mir nicht sicher, ob es alle waren) bezogen Pose rund um Prof. Schaarschmidt. Ihm schien der Fototermin auffällig wichtig zu sein.“

„Als Naturwissenschaftler ist mir dieses Bild allerdings auch etwas peinlich, denn die dargestellte Szene ist für das geübte Auge ganz offensichtlich gestellt und insofern unrealistisch. Zum Glück sieht das der Laie nicht sofort. Die Meßgeräte gehören nicht so auf den Tisch; so kann niemand vernünftig damit arbeiten. Physik-Studenten sitzen und stehen nicht so rund um den Professor herum. Schon in den Achtzigerjahren und auch in Deutschland sahen Physik-Professoren nicht so lehrmeisterhaft aus wie Prof. Schaarschmidt hier. Die wenigsten Studenten lauschen den Ausführungen des Dozenten mit derart angehaltenem Atem, wie das Foto vielleicht suggeriert. Das Bild könnte ,Der Meister und seine Lehrlinge‘ überschrieben sein, Naturwissenschaften, und erst recht die Physik, sind in der Realität doch etwas anders geartet, intellektueller und egalitärer, weniger verschult, weniger hierarchisch. Und noch etwas sollte ich erwähnen: Das Foto zeigt Herrn Prof. Schaarschmidt in einem weißen Laborkittel. Solche Kittel sind (und waren schon damals) in der Physik vollkommen unüblich; man findet sie typischerweise in der Chemie und oft in der Biologie, nicht in der Physik! Mit seinem charakteristischen weißen Kittel war Prof. Schaarschmidt meines Wissens im gesamten Fachbereich alleine. Nur er trug sie, und zwar regelmäßig, wofür wir Studenten ihn immer ein wenig belächelten, so wie es eben ist, wenn jemand sich bei der gängigen Mode vertut. (Ebenso sollte man als Physiker übrigens niemals einen Anzug und erst recht keine Krawatte tragen, wenn man ein Forschungsinstitut betritt. Und was trägt Prof. Schaarschmidt wohl unter seinem Kittel … man kann die Krawatte sogar herausschauen sehen!) Immerhin erkannte man ihn wegen seines Kittels sofort aus der Entfernung; sein Fehlgriff bei der Arbeitskleidung hatte also zumindest einen gewissen praktischen Wert.“

„Alle Beteiligten waren sich vollkommen darüber im Klaren, daß sie fotografiert wurden. Der/die Fotograf/-innen erweckten den Eindruck von PR-Profis. Details sind mir entfallen, denn zum einen sollten wir auf den Professor und nicht auf die PR-Leute schauen, zum anderen empfand ich das ganze Theater eher als lästig. (Kostbare Experimentierzeit ging verloren!) Der Fototermin wurde übrigens von Prof. Schaarschmidt im Voraus angekündigt. Dabei wurde auch erwähnt, daß es sich um ein größeres PR-Projekt handele, das nicht auf unseren Kurs bzw. den Fachbereich Physik beschränkt sei … Man mag einwenden, die Bilder [d.h. alle Fotos an der Bockenheimer Warte, M.K., E.S.] seien veraltet, und das sind einige sicher, einschließlich des Fotos von den Physikern: Die Apparaturen sind technisch überholt, wohl niemand schreibt heute mehr mit Kreide an eine Tafel. Andererseits gewähren die Bilder eine gewisse historische Perspektive auf eine Zeit, die zwar schon lange zurückliegt, aber noch so jung ist, daß sich viele Passanten daran erinnern können und sich angesprochen fühlen: die letzten Jahre des modernen Deutschlands ohne allgegenwärtige Computer und Globalisierung. Auffallend veraltet an dem Physik-Foto ist übrigens auch die Zusammensetzung der Studentenschaft; weibliche und ausländische Studenten sind nirgendwo in Sicht. Das ist absolut zutreffend, denn im ganzen Jahrgang von vermutlich knapp 100 Leuten gab es meiner Erinnerung nach nur ein oder zwei Frauen und keinen einzigen internationalen Studenten.“[3]

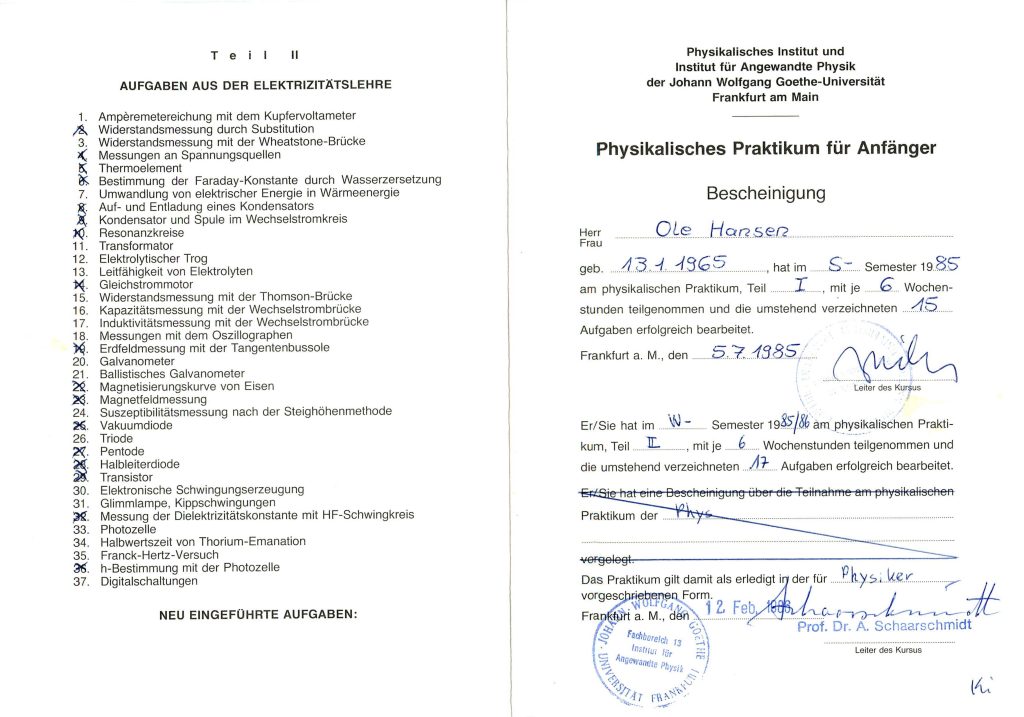

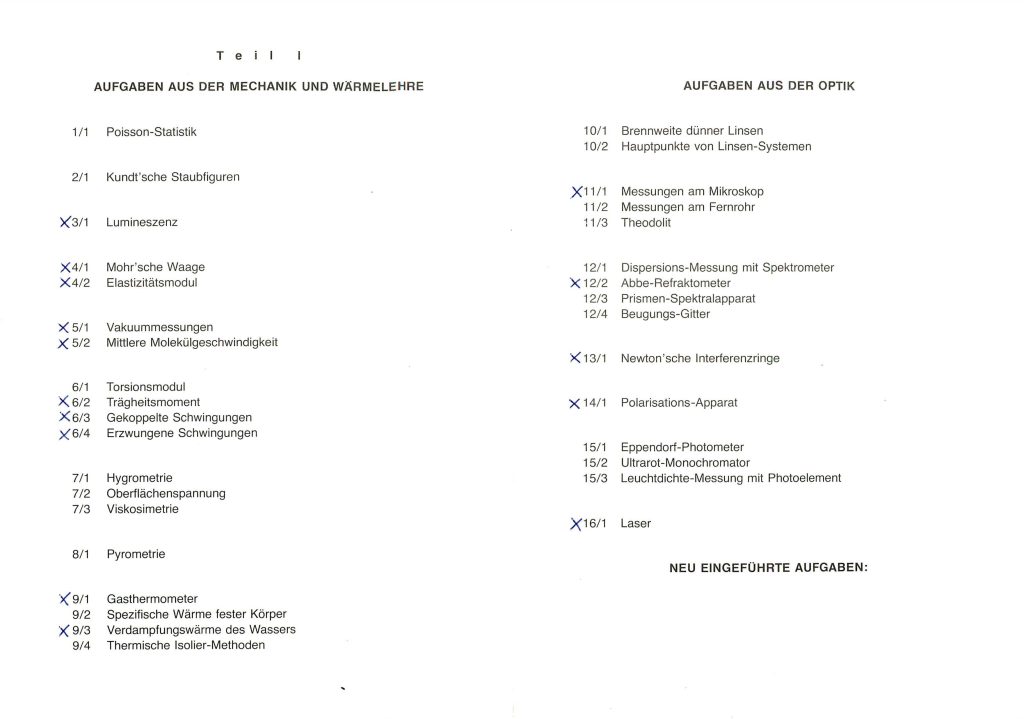

Kopien des für Ole Hansen ausgestellten Scheins über das erfolgreich absolvierte Physikalische Praktikum bei Professor Schaarschmidt

Außer durch Kittel und Krawatte ist Alfred Schaarschmidt seinen ehemaligen Studenten durch weitere kleine Extravaganzen im Gedächtnis geblieben. Gelegentlich tauchte er z.B. unvermittelt in einem Arbeitsgruppenraum unter dem Dach des Institutsgebäudes auf, in dem Stefan Lanz und Heiner Heng häufiger mit Kommilitonen zusammen lernten oder feierten. Seine überraschenden Besuche wurden Schaarschmidt möglich, da er seine Wohnung direkt auf der gleichen Etage, wenn auch mit dem Zugang über ein anderes Treppenhaus hatte. Die Wohnräume besaßen eine Verbindungstür zu einer Abstellkammer des AG-Raums, aus ihr platzte Schaarschmidt manchmal direkt in die Versammlung der Studenten.[4] Laut dem Jahresbericht 2021/22 des Instituts für Angewandte Physik wohnte er schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Hauptgebäude des Fachbereichs in der Robert-Mayer-Straße 2–4 (heute Nr. 2). Er sei „die gute Seele des Hauses“ gewesen, habe eines Tages z.B. als Erster einen Brand im Keller des Gebäudes entdeckt und damit größere Schäden verhindern können. Hervorgehoben wird in dem Bericht das Engagement Schaarschmidts für das Physikalische Praktikum; darüber hinaus habe er „im Zusammenhang mit Gamma-Spektroskopie unter anderem Elektronik für gute Zeitauflösung untersucht und weiterentwickelt“. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in einer Altenwohnanlage im Taunus, wo er am 9. Dezember 2020 verstarb.[5]

Heiner Heng war während seines Studiums vier Jahre lang studentischer Vertreter in der Fachschaft (er erinnert sich an die sehr „fachbezogenen“ Diskussionen in dem Gremium). Das Diplom erwarb er 1989, 1997 promovierte er. Bis 1994 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich, leitete Anfängerpraktika und -übungen oder betreute Diplomanden bei ihrer Beschäftigung mit Nichtlinearer Dynamik (auch Stefan Lanz erwähnte die besondere Bedeutung dieses populärwissenschaftlich unter „Chaostheorie“ firmierenden Spezialgebiets für die Physik Anfang/Mitte der 1980er Jahre). Schon in der Zeit seit 1989 war er an Konzeption, Aufbau und Betreuung des Rechnerverbunds des Physikinstituts beteiligt; von 1994 bis 1998 arbeitete er am zentralen Rechenzentrum der Goethe-Universität, in diese Zeit fiel der Auf- und Ausbau einer digitalen Infrastruktur für die gesamte Hochschule inklusive Kernphysik und Uniklinik. Seit Ende der 1990er bis heute (2023/24) war er an verschiedenen Standorten für privatwirtschaftliche Unternehmen in der IT-Branche tätig.[6] Auch sein Kommilitone Stefan Lanz beschäftigte sich bereits während seines Studiums mit der Informationstechnologie; in den 1980ern begann das, was er das „wissenschaftliche Rechnen“ nannte. Die Entwicklung ging weg von den bis dahin vorherrschenden unförmigen Großrechnern zu immer noch fünfstellige Summen kostenden Workstations, die aber bereits Mehrbenutzersysteme (mit Log-ins für einzelne User) darstellten, ein vollwertiges Betriebssystem und hochwertige grafische Benutzeroberflächen hatten, zudem leistungsfähiger waren als die ersten PCs. Sie mussten nicht mehr in einem Rechenzentrum stehen wie die Großrechner. In den 1990ern wurde dann zur besseren Nutzung von Rechnerkapazitäten das sogenannte Poolsharing eingesetzt, gleichzeitig war der erste Zugang zum Internet möglich. Auch Lanz war an der Einrichtung des hochschulweiten digitalen Netzwerks beteiligt; ihm war im Gespräch noch besonders präsent, welche Schwierigkeiten ihm und seinen Kollegen die Anbindung der über zahlreiche Westendvillen verstreuten geisteswissenschaftlichen Institute bereitete. 1999 wechselte er ebenfalls in die Privatwirtschaft, seit 2009 ist er selbstständig und fungiert vor allem als Berater für große IT-Unternehmen.[7]

Dem Einwurf, es sei auffällig, dass einige unserer Interviewpartner mit naturwissenschaftlichem Hintergrund später in der IT eine Beschäftigung gefunden hätten, begegnete Heiner Heng mit einer interessanten Begründung: Nach der deutschen Vereinigung 1989 hätten viele Wissenschaftler aus dem Osten auf den Arbeitsmarkt gedrängt, außerdem viele Forschungseinrichtungen aufgrund staatlicher Sparzwänge gerade in diesen Jahren ihre Etats kürzen müssen. Die IT habe da eine attraktive Alternative für die Naturwissenschaftler gebildet.[8] Der Wechsel in die IT stellt allerdings nur eine Facette des Karrierebilds der hier abgebildeten jungen Physiker dar. Hans-Jürgen Matschull (auf dem Foto auf der rechten Seite stehend) z.B. widmete sich nach dem Studium weiter der Physik, hatte zunächst eine akademische Karriere begonnen, in Hamburg promoviert, in London, Utrecht und Mainz als Dozent gearbeitet. Mit 35 habilitiert, gelang ihm jedoch nicht der Sprung auf eine der wenigen Professorenstellen; da er sich nicht an der Hochschule etablieren konnte, wechselte er schließlich in den Schuldienst: Heute arbeitet er als Lehrer für Mathematik und Physik an einem Gymnasium in Cuxhaven und ist passionierter Segler.[9] Gunther Roland (der Zweite von rechts, dessen Name uns von Ole Hansen genannt wurde und der nicht auf schriftliche Anfragen der Stadtteil-Historiker antwortete) blieb ebenfalls der Physik treu und wird heute im Netz als „Professor of Physics, Division Head, Experimental Nuclear and Particle Physics“ am Massachusetts Institute of Technology vorgestellt.[10] Und auch Ole Hansen, der nach seiner Zeit in Frankfurt in die USA auswanderte, nach Stationen in Cambridge, Pasadena und Hinsdale nahe Chicago heute in Williamsburg, Virginia, wohnt, und bei einem staatlichen Forschungsinstitut als fest angestellter Wissenschaftler beschäftigt ist, ist ein renommierter Grundlagenforscher mit internationaler Karriere und langen Publikationslisten in internationalen Fachzeitschriften.

Für Hansen, ist das Foto an der Bockenheimer Warte, als „Illustration sich ändernder Zeiten“ von nicht geringem Wert: Dass von der großen Gruppe seines damaligen Jahrgangs gerade „einige Top-Leute auf einem ausstellungsreifen Bild“ gelandet sind, hält er für einen „seltsamen (oder glücklichen) Zufall“. Matschull beeindruckt, dass es heute angesichts der zahlreichen Veränderungen im Frankfurter U-Bahnnetz dort immer noch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Heng schätzt heute vor allem seine dokumentarische Bedeutung, da die Universität inzwischen vom Bockenheimer Campus weggezogen ist, während Lanz dafür plädiert, es müsse auch in Zukunft unbedingt erhalten bleiben, „diese Geschichte sollte man nicht tilgen“.

[1] Die auf dieser Seite gezeigte Kopie der Bescheinigung über die Teilnahme Ole Hansens am später erwähnte Physik-Praktikum lässt eine relativ genaue Datierung zu: das Wintersemester 1985/86. Das Vorlesungsverzeichnis der Goethe-Universität für das entsprechende Semester (https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/11089/file/1985_wv.pdf, Zugriff am 5.6.2024) nennt jeweils 14–17 Uhr am Montag und Donnerstag bzw. Dienstag und Freitag als Veranstaltungsdaten. Die Erinnerungen unserer Interviewpartner wichen, wie auch in anderen Fällen üblich, zeitlich weit voneinander ab: vom Wintersemester 1984 (Stefan Lanz) über den Anfang 1985 (Heiner Heng) bis zum Sommer 1985 oder Winter 1985/86 (Hans-Jürgen Matschull).

[2] Mündlicher Bericht Heiner Heng vom 8.5.2023.

[3] Schriftlicher Bericht Ole Hansen vom 17.7.2023 (geringfügig gekürzt und redigiert).

[4] Mündlicher Bericht Stefan Lanz vom 11.4.2023 und Heiner Heng vom 8.5.2023.

[5] Vgl. https://www.uni-frankfurt.de/131906799/IAP_JB_2021_2022.pdf, Zugriff am 21.03.2023 (Jahresbericht) und mündlicher Bericht Prof. Wolf Aßmus, ehemaliger Kollege von Schaarschmidt, vom 20.3.2023.

[6] Mündlicher Bericht Heiner Heng vom 8.5.2023.

[7] Mündlicher Bericht Stefan Lanz vom 11.4.2023.

[8] Mündlicher Bericht Heiner Heng vom 8.5.2023.

[9] Schriftlicher Bericht Hans-Jürgen Matschull vom 27.8.2023. Vgl. Artikel aus dem Spiegel vom 8.12.2005 unter dem leider reißerischen, wenig angemessenen Titel „Verkrachte Wissenschaftler. Letzte Ausfahrt Schuldienst“, https://www.spiegel.de/lebenundlernen/job/verkrachte-wissenschaftler-letzte-ausfahrt-schuldienst-a-388595.html, Zugriff am 29.8.2023.

[10] Vgl. https://physics.mit.edu/faculty/gunther-roland/, Zugriff am 7.6.2024.