Frankfurterinnen und Frankfurter (wie die Stadtteil-Historiker), die ihr Studium noch auf dem alten Bockenheimer Campus absolviert haben, erkennen heute gern an, dass das äußere Erscheinungsbild der Goethe-Universität mit dem Umzug ins Westend bedeutend gewonnen hat. Der Brutalismus der Betonarchitektur um die Neue Mensa und das Sozialzentrum oder das zugepflasterte Gelände zwischen Juridicum, altem Hörsaalgebäude und Studentenhaus ist einer fast beschaulich zu nennenden Atmosphäre inmitten einer parkähnlichen Anlage um den Poelzig-Bau gewichen.

Diese Beschaulichkeit zeigt sich auch im Kleinen: Graffiti oder hastig kreuz und quer an Säulen und Fassaden gekleisterte Plakate, auf dem Bockenheimer Gelände z.B. noch durchaus üblich, sieht man im Westend entweder gar nicht oder nur für kurze Zeit, bevor sie wieder entfernt werden. Selbst die dort angebrachten Zettelwände fügen sich einer neuen Ordnung.

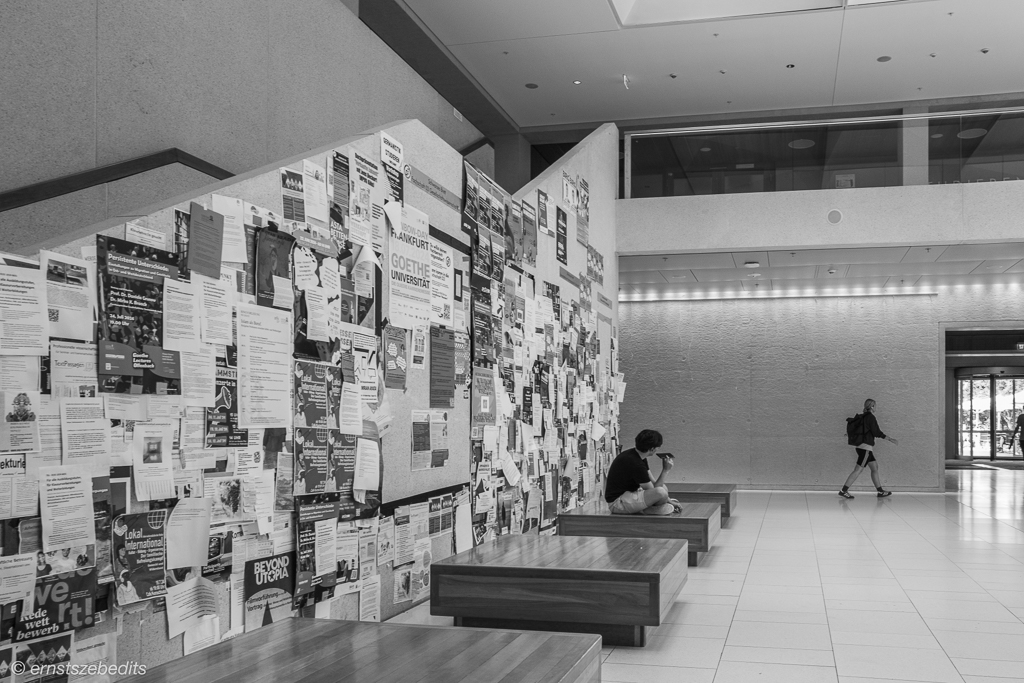

Ein ordentliches Schwarzes Brett im PEG-Gebäude auf dem Uni-Campus Westend

Die für die Bekanntmachungen der Hochschulangehörigen vorgesehenen Aushänge reihen sich fein säuberlich unter- und nebeneinander (wie auf dem Foto aus dem PEG-Gebäude vom Juli 2024 zu sehen) – auffällig anders als das ungeordnete Papiergewirr, vor dem der in die Lektüre vertiefte Student auf der Aufnahme Barbara Klemms hockt.

Die Fotografin hatte das Bild bereits in ihrem Archiv, als sie den Auftrag für die Zusammenstellung der Fotoserie in der U-Bahnstation erhielt. Es ist also schon vor dem Herbst 1985 entstanden, genauere Angaben liegen leider nicht vor. Die Bodenfliesen zu Füßen des Studenten (den Barbara Klemm im Vorübergehen fotografiert hatte) sind dieselben, die auch im Foyer des Sozialzentrums an der Bockenheimer Warte zu finden sind. Zu seiner Linken ragt das Ende eines Tapetentischs mit Infomaterial in die Aufnahme hinein. Während der 1970er und 80er Jahre nutzten politische Gruppen verschiedener Couleur den Eingangsbereich vor den Sozialräumen der Universität gern, um dort ihre Propaganda ans studentische Publikum zu bringen – auch dieses Detail spricht also für den genannten Ort.

Ein Foto, das auf den ersten Blick eine harmlose Szene aus dem studentischen Alltag jenseits der Seminare und Vorlesungen abbildet – mit einem Studenten, der zwischen zwei Veranstaltungen einen kopierten Text studiert oder auch eine Infobroschüre, die er sich aus den Auslagen nebenan besorgt hat. Doch ganz so harmlos war die Aufnahme plötzlich nicht mehr, als sie im Großformat an der Haltestelle Bockenheimer Warte zu sehen war. Kurz nach der Eröffnung des U-Bahnhofs erhielt Barbara Klemm einen Anruf des Porträtierten, der sich auf der Fotowand erkannt hatte. Er bat mit aller Dringlichkeit darum, die großformatige Aufnahme zu entfernen. Bei ihm handelte es sich um einen Studenten aus dem Iran, der aus Furcht vor persönlichen Repressalien unter gar keinen Umständen wollte, dass er so herausgehoben an einem öffentlichen Ort zu sehen war. Eine komplette Fotowand abzunehmen und durch eine neue zu ersetzen war aber aus technischen Gründen nicht (mehr) möglich. Gleichzeitig war sich Barbara Klemm mit ihren Auftraggebern der Stadt einig, dass der Bitte des Studenten entsprochen werden sollte. Es musste eine andere Idee her, um ihn wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen.

Die Fotografin nahm also eine zweite Person in derselben Haltung wie der ursprünglich Abgebildete auf. An einem Morgen nach der letzten Fahrt der U-Bahnen fand sie sich mit zwei Mitarbeitern des Fachfotozentrums Brieke, das auch die großformatigen Abzüge für die Bildwände hergestellt hatte, auf dem Bahnsteig ein.[1] Das neue Konterfei wurde über das alte geklebt. Dabei wurde so sauber gearbeitet, dass ein Betrachter, der von der einstigen Änderung nichts weiß, sie auch nicht bemerkt. Nur wer mit dem Wissen um den Vorgang sich das Foto ganz aus der Nähe anschaut, bemerkt die Korrektur anhand einer dünnen schwarzen Linie, die sich um die gesamte Figur legt. Eine elegante, wenn auch etwas ungewöhnliche Lösung war also gefunden – dass Barbara Klemm den iranischen Studenten, den sie ursprünglich fotografiert hatte, als das attraktivere Modell für ihr Bild befand, steht dabei auf einem anderen Blatt.[2]

[1] Eine Angestellte des Fachfotozentrums, die schon in den 1980er Jahren dort beschäftigt war, bestätigte in zwei Anrufen im Juni und Juli 2024 aus der persönlichen Erinnerung den Bericht Barbara Klemms – Geschäftsunterlagen, anhand derer die Stadtteil-Historiker Details hätten nachvollziehen können, waren laut ihrer Auskunft allerdings nicht mehr vorhanden.

[2] Mündlicher Bericht Barbara Klemm vom 18.4.2024.